○萩市消防本部無線局管理運用規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市消防本部が開設する消防用無線局(以下「無線局」という。)の適正にして効率的な管理運用について、基本的事項を定めるものとする。

(1) 当局 中国総合通信局をいう。

(2) 無線局責任者 次条に規定する管理責任者及び運用責任者をいう。

(3) 無線取扱者 無線従事者並びに無線従事者の指揮を受けて基地局及び移動局の通信に従事する者(以下「補助者」という。)をいう。

(4) 認定点検 郵政省告示第984号に定められた定期検査省略のための点検制度をいう。

(無線局責任者の配置及び職務)

第3条 当組合所属の無線局の適正な管理運用を確保し効率的な運用に資するため、次に掲げる無線局責任者を置き、それぞれ所定の事務をつかさどる。

(1) 管理責任者

ア 無線局の開設、変更及び運用の計画を策定すること。

イ 無線従事者の適正配置のための養成及び補充計画を策定し、選解任を行うこと。

ウ 当局に対する申請又は届出を委任する場合の代理人の選定及び委任範囲に関すること。

エ 無線局の工事について、契約、監督及び納品検収を行うこと。

オ 当局の行う無線局検査並びに事前準備、立会い及び検査並びに認定点検後の措置に関すること。

カ 補助者の無線局運用について、適切な教育指導をするよう運用責任者に指示すること。

キ 電波法令集及び無線局関係書類を整備保管すること。

ク 無線局の定期検査を年1回以上行うよう運用責任者に指示すること。

ケ 認定点検を認定点検事業者に依頼する等実施に関する指示を行うこと。

(2) 運用責任者

無線取扱者を指揮監督して効率的な運用を確保するとともに、補助者に対して無線取扱いの訓練をすること。

ア 必要な申請又は届出等の法定手続に関すること。

イ 無線設備の整備保全及び保守点検に関すること。

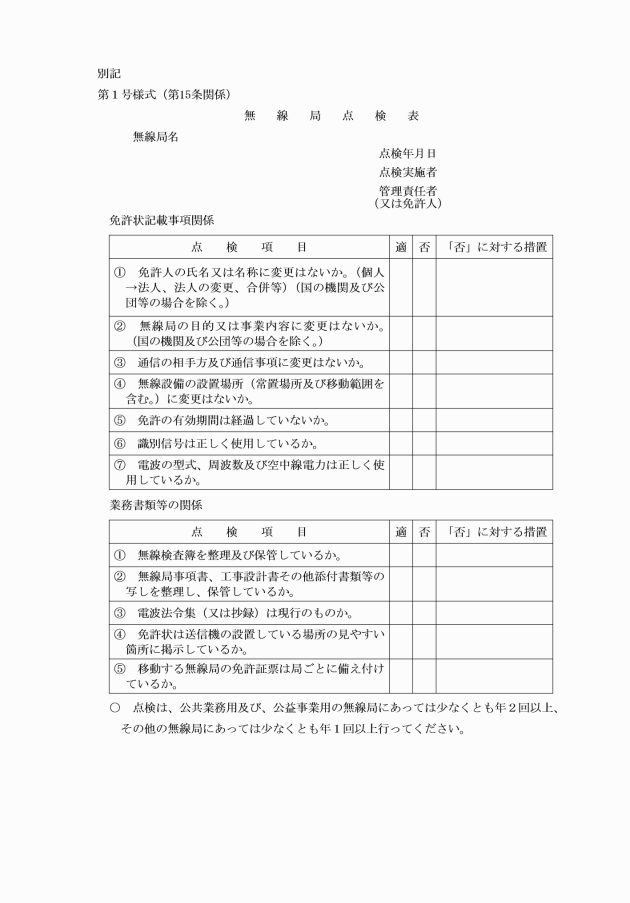

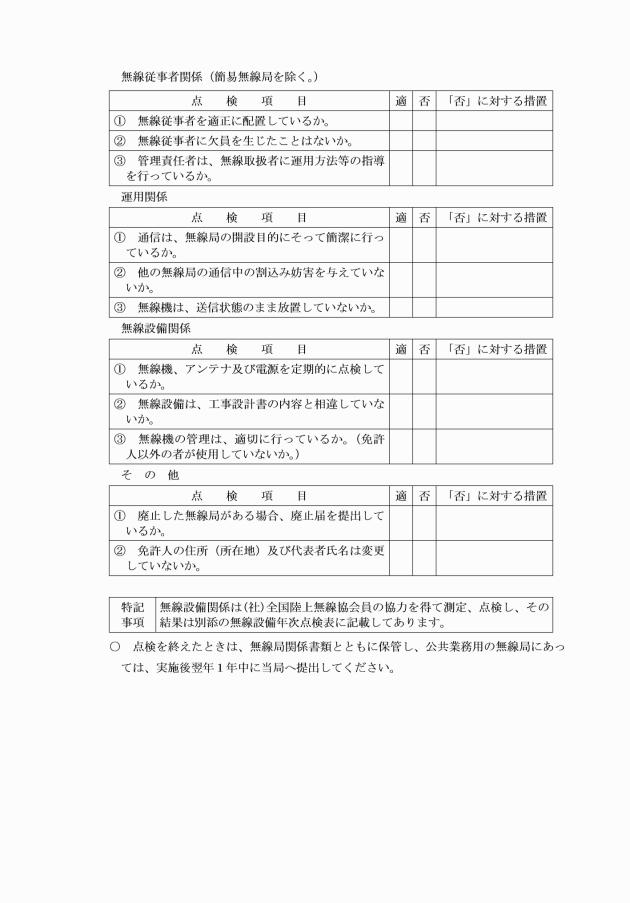

ウ 管理責任者の指示により、年1回以上の定期点検を行い、無線局点検表は無線局関係書類とともに保管すること。なお、公共業務の無線局については、実施後、翌年1月中に当局へ提出すること。

エ 電波法(昭和25年法律第131号)第52条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第37条の目的外通信を行った場合は、電波法第80条により総務大臣に報告する。

オ 無線局の運用計画(車両運行)を立てること。

(無線局責任者の指定)

第4条 当消防本部における前条に規定する無線局責任者は、次の職制とする。

(1) 管理責任者(消防総務課長)

(2) 運用責任者(警防課長)

2 前項の運用責任者は、必要に応じて基地局又は出張所に副責任者を指名することができる。副責任者を指名したときは、速やかに管理責任者に報告するものとする。

(無線従事者)

第5条 無線従事者は、無線局の操作に当たっては運用責任者の指示に従うとともに責任をもって適切な操作、取扱いを行わなければならない。なお、無線従事者は無線局の運用に従事するほか、次の事務を行う。

(1) 災害時等非常通信を行った場合は、運用責任者及び管理責任者に速やかに報告すると共に当局にも報告する。

(2) 無線機の運用に支障が生じた場合は、運用責任者の指示を受け、適切な措置を講じること。

(窃用の禁止)

第6条 無線局の関係者は、無線取扱者であると否とを問わず、他の免許人所属無線局の通信を故意に傍受し、その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(基地局の指示)

第7条 基地局からの指示を受けた陸上移動局の無線取扱者は、直ちにその指示に従うものとし、相当の理由がないのに拒否してはならない。

(遵法措置)

第8条 無線取扱者は、電波法等関係法令に違反することのないよう常に細心の注意を払うものとする。

(無許可変更の禁止)

第9条 無線設備の内容、形状、位置及び配置は、当局の許可を得ないで変更してはならない。

(免許証の携行)

第10条 無線局の無線従事者は、無線局の業務に従事中無線従事者免許証を携行するものとする。

(無線従事者の選任・配置)

第11条 基地局には、最低2人以上の無線従事者を選任し、配置し、無線局の適切な運用を図るとともに、従事者は補助者に対し、適切な操作、運用を実行するための指導及び教育を行うものとする。

2 無線従事者の配置に変更を行った場合は、運用責任者は2週間以内に電波法施行規則に定める手続で中国総合通信局長に届出を行う。

(研修)

第12条 無線局責任者は、相互に協力して少なくとも年1回以上無線取扱者に対して研修を行うよう計画するものとする。

2 研修内容には、一般業務用無線に適用がある次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 最近における電波法令の改正事項及び具体的措置又は対応の方法等

(2) 最近における当局の指導事項

(3) 本規程

3 無線局責任者及び無線取扱者は、当局が実施する運用指導講習会等に、無線局の運用に支障のない限り出席するものとする。

(環境保護)

第13条 無線機器の取扱いに当たっては、丁寧と清潔を旨とし、火気、冠水及び塵埃から保護されるよう機器の環境について細心の注意をするものとする。

(走行中の電源)

第14条 無線機器の電源は、当該車両の走行中常時「ON」の状態にしておくものとする。万一閉局しなければならないときは、できる限り事前に無線局運用責任者の許可を得るとともに、通信の相手方に対し、閉局する旨通報するものとする。

2 陸上移動局の電源は、無線局の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。

(無線設備等の点検)

第15条 運用責任者は、無線局の保守の万全を期するため、次条に掲げる定期点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 毎日の始業時又は無線取扱者の勤務交替時において受信装置の電源を「ON」した状態で、メーター、標示灯及び送話器等の機能点検を行う。

(2) 月例点検 毎月1回以上あらかじめ定める日に電源系統、空中線系及び送受信装置の接線状況並びに無線局証票の備付状況の点検を行う。

(3) 年次点検 毎年1回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。

ア 免許状記載事項

イ 業務書類

ウ 無線従事者

エ 運用状況

この項に規定する点検結果は、無線局点検表(別記第1号様式)に記載するものとする。

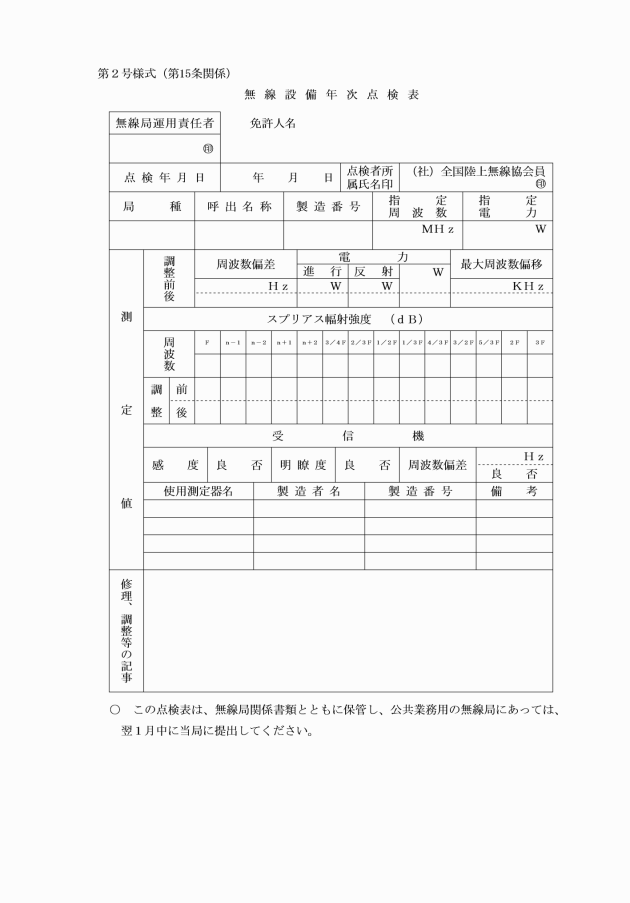

オ 無線設備

周波数偏差、最大周波数偏移、空中線電力、スプリアス発射の強度、受信機の感度及び明瞭度等について実測点検を行うとともに、工事設計書の記載事項と設備の現状について対比照合を行う。

(通信のモラル)

第16条 無線局の通話は、語句を区切り、かつ、簡潔明瞭を旨とし、次のような行為をしてはならない。

(1) 虚偽の通話をすること。

(2) 暴言を吐き、又は論争すること。

(3) 他局の通信を妨害すること。

(4) わいせつな通話をすること。

(5) 私用の通話をすること。

(6) 他局の通話中にラジオ放送等の音響の割込み送信をすること。

(7) 送信しないのに、みだりに送話器を操作すること。

(8) 他局の通話中に割込み通話をすること。

(9) 移動範囲外において通話すること。

(運用方法)

第17条 基地局は、無線局の運用に当たって所属移動局に対し通話の統制をとるものとする。

2 無線局は、通信事項の範囲内であって、かつ、業務上必要な場所に限り運用するものとし、呼出に対しては必ず応答すること。

3 陸上移動局は、免許状に記載された移動範囲を越えて運用しないものとする。

4 通信に当たっては、次の無線通信の原則を守るものとする。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 使用する用語はできるだけ簡潔でなければならない。

(3) 自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。

(4) 通信上で誤りを知った場合は直ちに訂正しなければならない。

5 通信が繁忙、あるいは他免許人との混信が生じた場合は、運用責任者が通信制限を指示し、必要な通信の復元を図ると共に、他免許人の通信の妨げに留意するものとする。

6 運用及び事故処理の細部は別記第1によるものとする。

(備付書類と保存期間)

第18条 無線局に備付けを要する業務書類及びその保存期間は次のとおりとし、事務処理の細部は別記第2によるものとする。

(備付書類) | (保存期間) |

(1) 免許状 | 無線局の有効期間 |

(2) 免許申請書の添付書類 (事項書、工事設計書及び図面) | 次期再免許まで |

(3) 変更申請書及び届出の添付書類写し | 次期再免許まで |

(4) 電波法令抄録 | 無線局の有効期間中(毎年度更新) |

(5) 電波従事者選(解)任届の写し | 無線局の有効期間中(毎年度更新) |

(6) 無線検査簿 | 無線局の有効期間中(毎年度更新) |

(7) 陸上移動局の証票 | 無線局の有効期間中(毎年度更新) |

(8) 認定点検適合証明通知書 | 無線局の有効期間中(毎年度更新) |

(9) 無線設備年次点検表 | 2年間 |

2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておくものとする。

3 業者書類は、一括して基地局に備え付けておくものとする。ただし、移動局の証票は、当該移動局の無線設備にそれぞれ張り付けるものとする。

4 免許申請書、変更申請書及び届書のそれぞれの添付書類の写しは、その旨当局局長の証明を受けたものを備え付ける。

5 電波法令抄録は総務大臣が認定した期間中のものを備え付ける。

6 無線従事者選(解)任届は、選任又は解任にかかわる変更があった都度、その時点における無線従事者全員を記載する。

7 再免許を受けた無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許前のものを継続して備え付けるものとし、使用を終わったものは、次の臨局する定期検査まで保存する。

8 陸上移動局の定期検査結果通知書を当局(監視部門)から受領したときは、その通知書を基地局の無線検査簿表紙見返りページに張り付ける。

9 認定点検適合証明通知書は、無線検査簿とともに保管すること。

(備付書類の作成)

第19条 免許申請書、変更申請書及び届書の作成(代理人が作成するものを含む。)整理及び保管については、運用責任者において厳正を期さなければならない。

(故障報告)

第20条 無線取扱者が無線設備に故障等の異常があることを発見したときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。

(混信雑音等の報告)

第21条 無線取扱者が異常な混信雑音等を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた運用責任者は、混信雑音等の録音及び発振源探求に努めるとともに、管理責任者に速報して指示を求めるものとする。

(非常通信の実施報告)

第22条 無線取扱者が非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において有線通信を利用できないか、又は利用することが著しく困難であるときに人命の救助災害の救助、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信をいう。)を行ったときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。

(非違事案の確認報告)

第23条 無線取扱者が次の無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。

(1) 指定外の呼出名称を使用して運用している無線局

(2) 空中線電力を故意に増力して運用している無線局

(3) 免許を受けないで運用している無線局

(4) 無線通信を故意に妨害している無線局

(管理責任者及び当局への報告)

第24条 前2条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに管理責任者に報告するとともに、文書をもって当局あてに報告するものとする。

(指示事項等の措置報告)

第25条 管理責任者は、自主点検における指導事項及び当局が行う定期検査における指示又は勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を行うとともに、指示事項については無線検査簿の担当欄に措置状況を記入し、かつ、当局に対しその措置状況を報告するものとする。

附則

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

附則(平成31年4月1日消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1(第17条関係)

運用細則

1 運用の義務

出動中の移動局は、次の場合には必ず基地局と通信を行うものとする。

ア 開局及び閉局するとき。

イ 移動局を離れて一時通信を中止するとき。

ウ その他業務上必要と認めたとき。

ただし、他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。また、非常通信の場合を除き、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えた通信を行ってはならない。

2 聴取の義務

移動局を開局したときは、常に聴取し、自局の呼出しに対しては速やかに対応しなければならない。また、移動局を離れるときは、一時閉局の通信を行うものとする。

3 交信の方法

(1) 呼出

相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に受信機を最良の感度に調整し、他の通信に混信を与えないことを確認しなければならない。

呼出しは、次の事項を順次送信して行う。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回以下

(2) 呼出しの中止

自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

(3) 応答

自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに次の要領で対応しなければならない。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 1回

上記の応答に際して直ちに通話を受信しようとするときは、応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

ただし、直ちに通話を受信することができない理由があるときは、「○○分お待ちください。」を送信する。

自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、呼出しの反復を待って自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

また、自局に対する呼出しを受信したが、呼出局が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して応答しなければならない。

(4) 通話

応対が終われば直ちに通話を開始しなければならない。

通話は紛らわしい用語を避け、簡潔明瞭に行い、業務外(通信事項外)通話を行ってはならない。

(5) 通信の終了

通信が終了したときは、「以上」又は「さようなら」1回を送信する。

(6) 一括呼出し

通信可能な範囲内にあるすべての移動局に同時に通信しようとするときは、次の事項を順次送信する。

ア 「各局」又は「○○方面各局」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回以下

エ 通報 2回

オ 「どうぞ」又は「以上」 1回

一括呼出しに対する応答順序は、あらかじめ定めておき、その順序に従って応答しなければならない。

4 非常通信

(1) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合で、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の援助等のために必要と認められる場合に限り、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて通信を行うことができる。

(2) 呼出しの方法

下記事項を順次送信して行う。

ア 「非常」 3回

イ 「各局」又は相手局名称 2回以下

ウ 「こちらは」 1回

エ 自局の呼出名称 3回以下

オ 通報

(3) 報告

非常通信を行ったときは、管理責任者は文書をもって速やかに中国総合通信局長に報告しなければならない。

(4) 「非常」を受信した場合の措置

「非常」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除くほか、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければならない。

5 試験電波の発射方法

無線機の試験又は調整のため電波を発射するときは、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後に順次下記のとおり送信する。

ア 「ただいま試験中」 3回

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回

1分間聴取を行い、他の無線局から停止の要求のないこと、又は他の無線局の通信への混信のないことを確認した後、次の事項を送信する。

エ 「本日は晴天なり。」 連続10秒以内

オ 自局の呼出名称 1回

必要に応じ、エ・オを反復する。

なお、試験又は調整中はしばしば聴取を行い、他の無線局に妨害を与えないことを確認し、電波を発射しなければならない。

6 無線機故障時の処理

移動局は出動中に故障したときは、直ちに最寄りの電話を利用する等、できる限り速やかに基地局に連絡しなければならない。

別記第2(第18条関係)

事務処理

1 定期点検表の作成

運用責任者は、点検を終えた無線局点検表を無線局関係書類とともに保管すること。なお、公共業務用の無線局については、点検実施後、管理責任者を経て当局に提出すること。

2 変更申請及び届出

無線局は、免許された事項に変更が生じる場合には、その事項の種類により、あらかじめ中国総合通信局長に申請して許認可を受けるか、あるいは事後速やかに中国総合通信局長に届出をしなければならない。

申請及び届出は、管理責任者の責任において実施するものとする。

(1) 無線設備の変更(申請)

セット替、空中線の変更等

(2) 無線設備の変更(届出)

変更が、電波法施行規則第10条に該当する軽微な事項である場合

(3) 基地局の無線設備の設置場所の変更(申請)

事務所等を移転する場合には特に注意すること。

(4) 陸上移動局の移動範囲の変更(申請)

常置場所も変更する場所には、常置場所変更届も同時に行うこと。

(5) 常置場所の変更(届出)

(6) 指定されている識別番号の変更(申請)

法定合併又は社名変更等の場合に限る。

(7) 無線局の免許承継(申請)

法人合併により免許人の地位を承継する場合

(8) 無線局の免許承継(届出)

相続により免許人の地位を承継した場合

(9) 免許人・設置場所・常置場所の住所表示変更(届出)

行政区画整理又は市制施行に伴い、住居表示に変更があった場合

(10) 無線局の廃止(届出)

廃止するときは、廃止する前に文書を提出すること。

廃止後は、免許状を返納し免許証票を廃棄しなければならない。

また、アンテナを撤去しなければならない。

(11) 再免許

無線局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年間(最初の免許のときは、5年未満の場合もある。)であるが、免許の有効期間が過ぎた後においても引き続き運用するためには、有効期間が終了する日の6月前から3月前までの間に再免許の申請をして、中国総合通信局長の免許を受けること。