○萩市救急業務処理規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第8条)

第3章 救急自動車(第9条・第10条)

第4章 救急活動及び応急処置等(第11条―第30条の2)

第5章 医療機関等への連絡(第31条―第33条)

第6章 救急自動車の取扱い(第34条―第37条)

第7章 救急業務計画等(第38条・第39条)

第8章 応急手当の普及啓発(第40条)

第9章 山口県との連絡調整(第41条)

第10章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市が行う救急業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急隊員 令第44条第3項及び救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。

(5) 救急隊 救急活動を実施するため、救急自動車等をもって編成した最小編成単位隊をいう。

(6) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置をいう。

(7) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に定める病院、診療所等の医療機関及び多数の傷病者に応急処置を施すための応急的な救護場所等を総称していう。

(8) 指示医師 救命士法第44条第1項に定める救急救命士が具体的な指示を受ける医師をいう。

(救急事故の種別)

第3条 救急事故等の種別を次の11種に分類する。

(1) 火災事故 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

(2) 自然災害事故 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

(3) 水難事故 水泳中(第6号に掲げる運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

(4) 交通事故 すべての交通機関相互の衝突、接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

(5) 労働災害事故 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

(6) 運動競技事故 運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものを含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

(7) 一般負傷 他に分類されない不慮の事故をいう。

(8) 加害 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

(9) 自損行為 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

(10) 急病 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

(11) その他 転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、前各号に掲げる救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。

2 消防長は、救急救命士の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するように努めるものとする。

(救急隊長)

第5条 隊員のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(隊員の訓練)

第6条 消防長は、隊員に対し救急業務を行うために必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第7条 隊員が、救急業務を実施する場合は、萩市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則(平成17年萩市規則第192号)第4条に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。

2 傷病者の状況に応じ、感染防止の観点から必要があると認めるときは、適宜、救急服の上に感染防止衣、白衣その他の衣類を着用するとともに、救急活動上の留意事項を遵守し、感染防止に万全を期するよう十分配慮すること。

(隊員の心得)

第8条 隊員は、救急業務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識及び救急技術の向上に努めること。

(2) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(3) 応急処置については、最善の努力を払い過誤のないよう努めること。

(4) 救急資器材等の保全に努め、その使用について適正を期すこと。

(5) 傷病者又はその関係者に対しては、言動を慎み、誠実かつ思いやりを持って対応すること。

(6) 現場においては、他からの干渉に迷わされることのないよう自信を持って業務を行うこと。

(7) その他救急業務を円滑に実施するため、必要な事象の把握に努めること。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するもののほか、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、次条に定める資器材を積載できる構造のものであること。

(2) 四輪自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

ア 長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障のないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置等を行うために必要な構造及び設備を有するものであること。

(5) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(6) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(7) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(救急自動車に備える資器材)

第10条 救急自動車には、別表第1に掲げる資器材を備えるものとする。

第4章 救急活動及び応急処置等

(出動区域)

第11条 救急隊の出動区域は、萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第248号)第4条に定める消防署の管轄区域とする。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(救急隊の出動)

第12条 通信員は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、その事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、その旨を所属長を経て消防長に報告するとともに、直ちに救急隊を出動させなければならない。

3 第1項のほか、消防長又は署長等が必要があると認めたときは、救急隊を出動させることができる。

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急隊の現場活動)

第14条 隊長は、救急事故の現場に到着したときは、速やかに傷病者の状態を観察して、消防署に即報するとともに、隊員を指揮して傷病者に的確な応急処置を施し、医療機関等に搬送しなければならない。

2 救急救命士は、救急事故の現場に到着した場合において、傷病者が特定行為の対象であると判断したときは、速やかに医師と連絡をとりながら、医師の指示により適切な応急処置を実施しなければならない。

(搬送先の選定)

第15条 搬送先は、原則として管内にある医療機関とする。

2 隊長は、傷病者又はその関係者及び医師等から管外の医療機関への搬送を依頼された場合には、傷病者の症状を勘案し、その場所に搬送することができる。

3 前項のほか、傷病者の症状に応じた医療を速やかに施し得ると消防長が認めた場合も同様とする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者の観察結果から判断して特に搬送を要すると認めたときは、この限りでない。

(医師の要請)

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故の現場に医師を要請し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救出に時間を要する等で、緊急に救急現場で医療を必要とする場合

(死亡者の取扱い)

第18条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第19条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、隊員の応急処置に支障がある場合を除いて、これに応じるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第20条 消防署が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(犯罪の疑い等がある場合の措置)

第21条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を所轄の警察署に連絡するとともに、現場保存及び証拠の保全に努めなければならない。

2 隊長は、交通事故等の警察機関に連絡する必要がある傷病者を搬送しようとするとき、又は搬送したときは、直ちに所轄の警察署に連絡するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 傷病者が感染症であることが明確である場合は、これを搬送しないものとする。

2 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。

(隊員の感染防止対策)

第23条 隊長は、ウイルス性感染症の疑いのある傷病者を搬送するとき、又は搬送したときは、感染防止対策等所要の措置を講じるものとする。

(所持品の取扱い)

第24条 隊長は、意識障害のある傷病者の搬送に際して、身元確認のため所持品を調べる場合は、その所持品の保存取扱いについて十分な配慮を行うとともに、特に貴重品の取扱いは慎重に行い、警察官又は医師その他関係者にその保存を依頼するように努め、その旨を記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第25条 隊員は、傷病者の傷病状況により、必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(応急処置を行う場合)

第26条 隊員は、傷病者を医療機関その他の救護所に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認める場合は、応急処置を行うものとする。

(応急処置の原則)

第27条 応急処置は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

(1) 短時間に行うことができ、かつ、効果をもたらすことが客観的に認められている処置であること。

(2) 複雑な検査を必要とすることなく、第10条に定める資器材を用いて行うことができる処置であること。

(応急処置の方法)

第28条 隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて別表第3により傷病者の観察等を行うものとする。

2 隊員は、応急処置を行う前に、傷病者本人又は家族その他の関係者から主訴原因、既往症等を聴取するものとする。

5 前2項に規定する隊員が行う応急処置の実施要領については、別に定める。

(医師の指示の下に行う応急処置)

第29条 傷病者が医師の管理下にある場合において、医師の指示があるときは、隊員は、前2条の規定にかかわらず、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

(活動の記録)

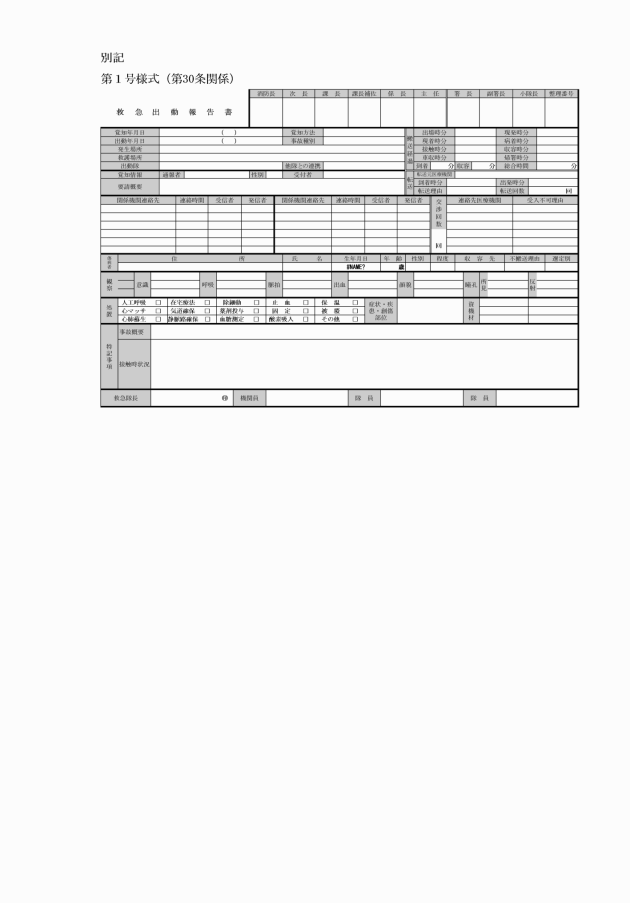

第30条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急出動報告書に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

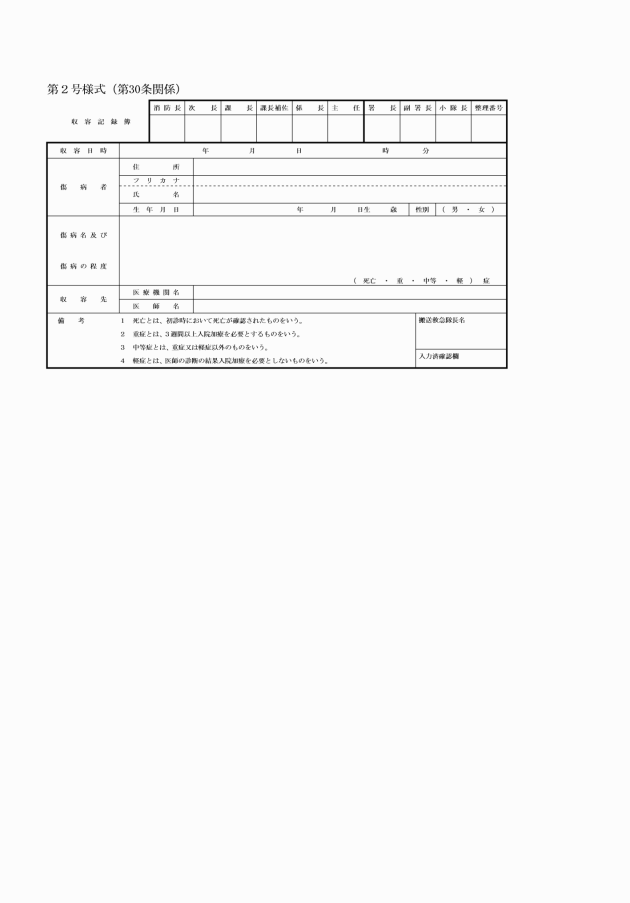

2 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、収容記録簿(別記第2号様式)に当該事実を確認する医師の記名を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について記録しておくものとする。

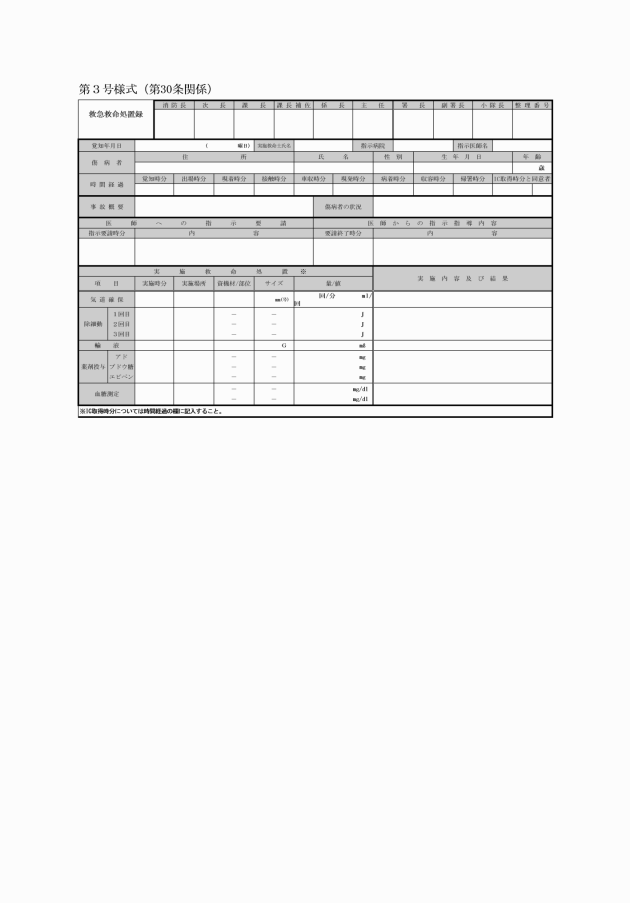

3 救急救命士は、指示医師の指示により特定行為の救急救命処置を実施した場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急救命処置録(別記第3号様式)に記録しておくものとする。

4 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、5年間とする。

(救急搬送証明)

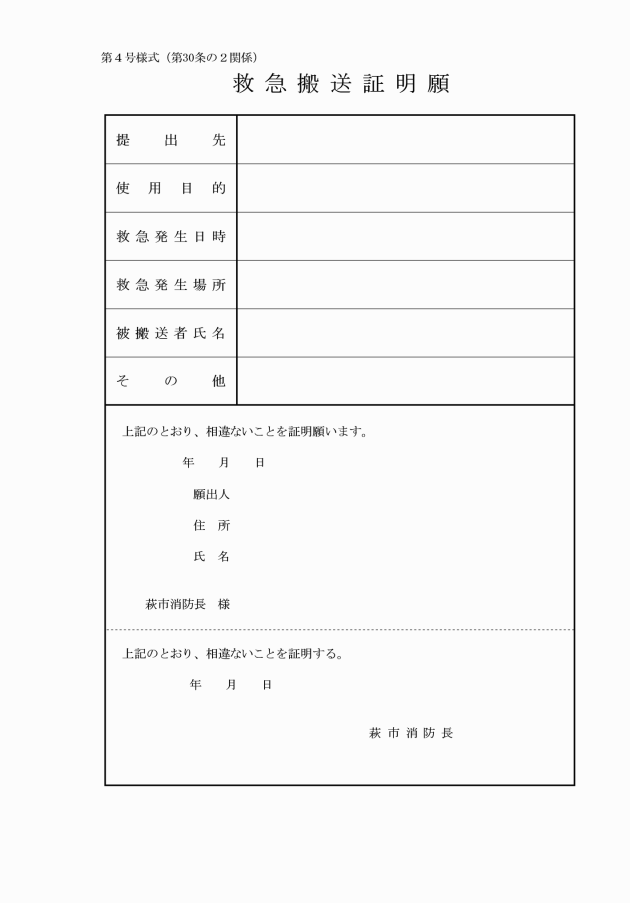

第30条の2 消防長は、救急搬送された傷病者又はその関係者から救急搬送証明書の交付申請があった場合は、当該の搬送状況の事実に基づき、救急搬送証明書(別記第4号様式)を交付することができる。

第5章 医療機関等への連絡

(医療機関との連絡)

第31条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(団体等との連絡)

第32条 消防長は、救急に関する事務を行っている次に掲げる団体等と救急業務の実施について情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。

(1) 萩市医師会・阿武郡医師会

(2) 萩健康福祉センター

(3) 救急告示病院

(4) その他の医療機関

(関係機関への連絡)

第33条 隊長又は通信員は、医療機関に搬送した傷病者が次に掲げる者であると判明した場合は、速やかに関係機関に連絡するものとする。

(1) 感染症又はその疑いのある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる者

(3) 交通事故の傷病者で、管内の小学校又は中学校に在籍している児童若しくは生徒

(4) 労働災害事故による負傷者

(5) その他特に消防長が必要と認める者

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

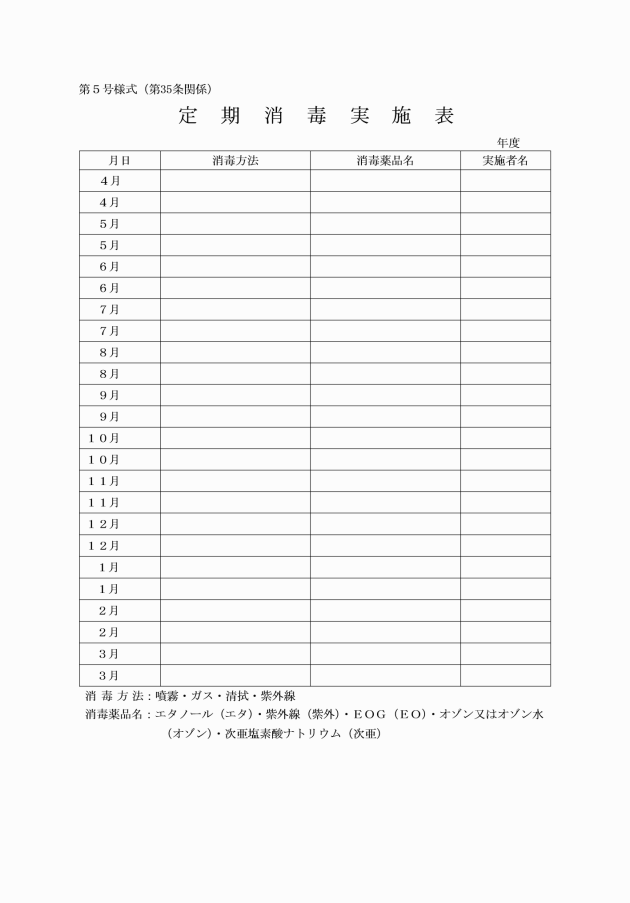

第34条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月2回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防長は消防署に消毒器・滅菌器等の消毒用資器材を備えるよう努めるものとする。

3 消防長は、救急資器材等の消毒及び保管を目的とした専用の部屋を整備し、管理体制を充実するよう努めるものとする。

(救急資器材の使用及び管理)

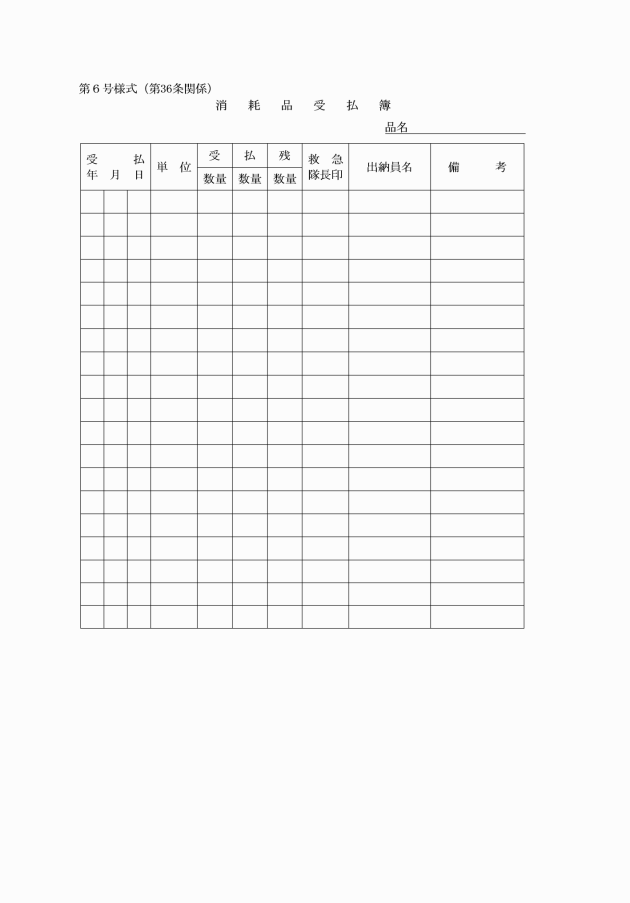

第36条 隊長は、傷病者の応急処置等により救急資器材を使用したときは、速やかにその補充を行うとともに、消耗品受払簿(別記第6号様式)に所要の事項を記録しなければならない。

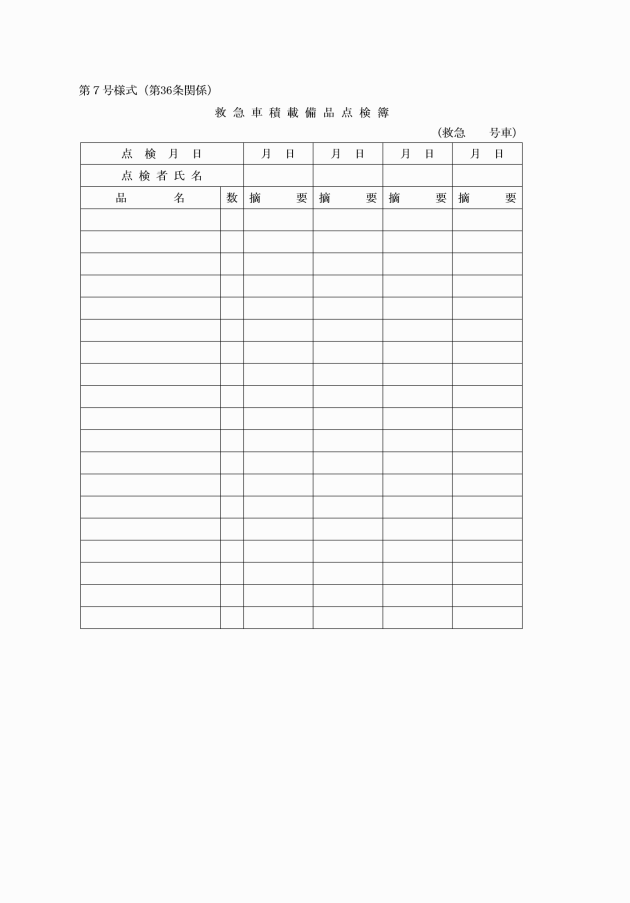

2 隊長は、毎月1回以上救急車の積載品を点検し、その状況を救急車積載備品点検簿(別記第7号様式)に記録しなければならない。

(救急自動車の整備)

第37条 救急自動車は、毎日点検し、不備のあるときは、直ちに必要な措置を講じるものとする。

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第38条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておかなければならない。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うよう努めなければならない。

(救急調査)

第39条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第8章 応急手当の普及啓発

(住民に対する応急手当の普及啓発)

第40条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第9章 山口県との連絡調整

第41条 山口県が保有する回転翼航空機により萩市が救急業務を実施する場合は、萩市は、救急業務の円滑な遂行のため山口県との必要な調整を図るものとする。

第10章 雑則

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

附則

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

附則(平成19年4月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月21日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月21日から施行する。

附則(平成28年1月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成31年4月15日消防本部訓令第12号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和3年2月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

分類 | 品名 |

観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |

呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |

創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |

保温・搬送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |

感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |

通信用資器材 | 無線装置 |

その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアウェイ及び経口エアウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第10条関係)

分類 | 品名 |

観察用資器材 | 血糖値測定器 |

呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |

通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |

救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |

その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |

その他必要と認められる資器材 | |

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

別表第3(第28条関係)

区分 | 方法 |

(1) 顔貌 | 表情や顔色をみる。 |

(2) 意識の状態 | ア 傷病者の言動を観察する。 イ 呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる。 ウ 瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる。 エ 懐中電灯等の光に対する瞳孔反応を調べる。 |

(3) 出血 | 出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。 |

(4) 脈拍 | 橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈の有無、強さ、規則性、脈の速さを調べる。 |

(5) 呼吸の状態 | ア 胸腹部の動きを調べる。 イ 頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の出入りを感じとる。 |

(6) 皮膚の状態 | 皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態等を調べる。 |

(7) 四肢の変形や運動の状態 | 四肢の変形や運動の状態を調べる。 |

(8) 周囲の状況 | 傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する。 |

(9) 血圧の状態 | 血圧計を使用して血圧を測定する。 |

(10) 心音及び呼吸音等の状態 | 聴診器を使用して心音及び呼吸音等を聴取する。 |

(11) 血中酸素飽和度の状態 | 血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度を測定する。 |

(12) 心電図 | 心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送等を行う。 |

別表第4(第28条関係)

区分 | 方法 | |

(1) 意識、呼吸、循環の障害に対する処置 | ア 気道確保 | (ア) 口腔内の清拭 直接手指又は手指にガーゼを巻き、異物を口角部から掻き出す。 (イ) 口腔内の吸引 口腔内にある血液や粘液等を吸引器を用いて吸引し除去する。 (ウ) 咽頭異物の除去 背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除去する。 (エ) 用手による気道確保 頭部後屈法並びに頤部挙上法又は下顎挙上で気道を確保する。 (オ) エアウエイによる気道確保 気道確保を容易にするため口咽頭エアウエイ又は鼻咽頭エアウエイを挿入する。 (カ) 吐物及び異物の除去 喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び異物を除去する。 |

イ 人工呼吸 | (ア) 呼気吹き込み法による人工呼吸 次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。 a 口対口による人工呼吸 b 口対鼻による人工呼吸 c 口対ポケットマスクによる人工呼吸 (イ) 手動式人工呼吸器による人工呼吸 手動式人工呼吸器(マスクバッグ人工呼吸器)を用いて人工呼吸を行う。 (ウ) 自動式人工呼吸器による人工呼吸 自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 (エ) 用手人工呼吸 ジルベスター法変法又はアイブイ法等により人工呼吸を行う。 | |

ウ 胸骨圧迫心マッサージ | (ア) 手を用いて胸骨を繰り返し圧迫することにより心マッサージを行う。 (イ) 自動式心マッサージ器を用いて心マッサージを行う。 | |

エ 除細動 | 自動体外式除細動器による除細動を行う。 | |

オ 酸素吸入 | 加湿流量計付酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸素吸入を行う。 | |

(2) 外出血の止血に関する処置 | ア 出血部の直接圧迫による止血 | 出血部を手指又は包帯を用いて直接圧迫して止血する。 |

イ 間接圧迫による止血 | 出血部より中枢側を手指又は止血帯により圧迫して止血する。 | |

(3) 創傷に対する処置 | 創傷をガーゼ等で被覆し包帯をする。 | |

(4) 骨折に対する処置 | 副子を用いて骨折部分を固定する。 | |

(5) 体位 | 傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。 | |

(6) 保温 | 毛布等により保温する。 | |

(7) 血圧の保持に関する処置並びに骨折に対する処置 | ショックパンツを使用して血圧の保持と骨折肢の固定を行う。 | |

(8) その他 | ア 傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる処置を行う。 イ 在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持するために必要な処置を行う。 | |