○萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第14号

萩市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年萩市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育料の納期)

第3条 前条の規定により徴収する毎月分の保育料の納期は、翌月15日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その限りではない。

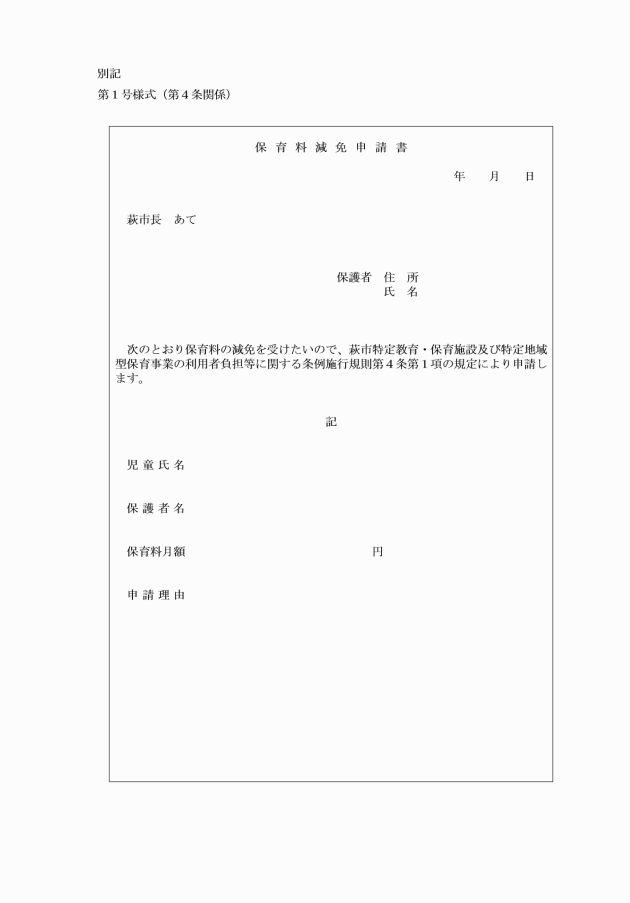

2 条例第4条第2号の規定により保育料の減免を受けようとするものは、市長が別に定める申請書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、要綱で定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日規則第56号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月30日規則第31号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 保育料徴収基準額表

(単位:円/月額)

教育認定 | 保育認定 | |||||||||

階層区分 | 1号認定 | 階層区分 | 2号認定 | 3号認定 | ||||||

教育標準時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||

Ⅰ | 生活保護世帯 | 0 | A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Ⅱ特 | Ⅱ階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | B特 | B階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

B | 市民税均等割非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

Ⅱ | 市民税非課税世帯 (市民税所得割非課税世帯含む) | 0 | C特 | C階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 5,500 | 5,000 | ||

C | 市民税所得割非課税世帯 | 0 | 0 | 12,000 | 11,000 | |||||

市民税所得割課税世帯 | Ⅲ特 | Ⅲ階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 市民税所得割課税世帯 | D特 | D階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 6,500 | 6,000 |

Ⅲ | 48,600円未満 | 0 | D | 市民税所得割合算額が48,600円未満 | 0 | 0 | 14,000 | 13,000 | ||

Ⅳ特 | Ⅳ階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | D1特 | D1階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 8,000 | 7,500 | ||

D1 | 市民税所得割合算額が57,700円未満 | 0 | 0 | 17,000 | 16,000 | |||||

Ⅳ | 77,100円以下 | 0 | D2特 | D2階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 9,000 | 8,500 | ||

D2 | 市民税所得割合算額が77,100円以下 | 0 | 0 | 20,000 | 18,000 | |||||

Ⅴ | 97,000円未満 | 0 | D3 | 市民税所得割合算額が97,000円未満 | 0 | 0 | 22,000 | 20,000 | ||

Ⅵ | 211,200円以下 | 0 | D4 | 市民税所得割合算額が115,000円未満 | 0 | 0 | 26,000 | 24,000 | ||

D5 | 市民税所得割合算額が133,000円未満 | 0 | 0 | 31,000 | 29,000 | |||||

D6 | 市民税所得割合算額が169,000円未満 | 0 | 0 | 37,000 | 35,000 | |||||

D7 | 市民税所得割合算額が211,200円未満 | 0 | 0 | 44,000 | 42,000 | |||||

Ⅶ | 211,201円以上 | 0 | D8 | 市民税所得割合算額が301,000円未満 | 0 | 0 | 48,000 | 46,000 | ||

D9 | 市民税所得割合算額が397,000円未満 | 0 | 0 | 56,000 | 54,000 | |||||

D10 | 市民税所得割合算額が397,000円以上 | 0 | 0 | 62,000 | 60,000 | |||||

備考

1 市民税所得割合算額とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課す所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額をいう。

2 8月分までの保育料は前年度の市民税額、9月分以降の保育料は当該年度の市民税額により決定する。

3 市民税額の算定には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(地方公共団体等に対する寄附)、外国税額控除の規定は適用されない。

4 保育料算定にかかる認定区分は、入所した月にかかわらず年度当初の年齢(4月1日現在)となる。

5 利用する施設、公立・私立を問わず、認定区分ごとに同一の保育料となる。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第2項第3号の特別利用教育については、教育認定の欄の保育料を適用する。

6 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが、最年長から順に数えて2人目以降の子ども(以下「第2子以降」という。)であると市長が認めた場合は、次により保育料を決定する。

階層区分 | 第2子以降 |

C特~D10階層 | 0円 |

(2) 保育料徴収金額表(認可外保育所)

(単位:円/月額)

階層区分 | 見島保育園 | 相島季節保育所 | |||

3歳未満 | 3歳以上 | 3歳以上 | |||

A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |

B特 | B階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | |

B | 市民税均等割非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |

C特 | C階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 4,700 | 0 | 0 | |

C | 市民税所得割非課税世帯 | 10,400 | 0 | 0 | |

市民税所得割課税世帯 | D特 | D階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 5,450 | 0 | 0 |

D | 市民税所得割合算額が48,600円未満 | 11,900 | 0 | 0 | |

D1特 | D1階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 5,700 | 0 | 0 | |

D1 | 市民税所得割合算額が57,700円未満 | 12,400 | 0 | 0 | |

D2特 | D2階層に属する母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯 | 6,200 | 0 | 0 | |

D2 | 市民税所得割合算額が77,100円以下 | 13,400 | 0 | 0 | |

D3 | 市民税所得割合算額が97,000円未満 | 13,900 | 0 | 0 | |

D4 | 市民税所得割合算額が115,000円未満 | 14,900 | 0 | 0 | |

D5 | 市民税所得割合算額が133,000円未満 | 16,900 | 0 | 0 | |

D6 | 市民税所得割合算額が169,000円未満 | 17,400 | 0 | 0 | |

D7 | 市民税所得割合算額が211,200円未満 | 17,900 | 0 | 0 | |

D8 | 市民税所得割合算額が301,000円未満 | 18,400 | 0 | 0 | |

D9 | 市民税所得割合算額が397,000円未満 | 18,900 | 0 | 0 | |

D10 | 市民税所得割合算額が397,000円以上 | 19,400 | 0 | 0 | |

備考

1 市民税所得割合算額とは、支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課す所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額をいう。

2 8月分までの保育料は前年度の市民税額、9月分以降の保育料は当該年度の市民税額により決定する。

3 市民税額の算定には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(地方公共団体等に対する寄附)、外国税額控除の規定は適用されない。

4 保育料算定にかかる認定区分は、入所した月にかかわらず年度当初の年齢(4月1日現在)となる。

5 支給認定保護者と生計を一にする子どもが、最年長から順に数えて2人目以降の子ども(以下「第2子以降」という。)であると市長が認めた場合は、次により保育料を決定する。

第2子以降 | |

C特~D10階層 | 0円 |

別表第2(第4条関係)

所得の基準 | 減免額 | 適用期間 |

前年度所得に対して、当該年度の所得が3分の2以下となった場合。ただし、別表第1保育料の月額表の保育認定D9及びD10階層の世帯を除く。 | 所得減少後の階層による。 | 申請のあった日の翌月から1年間とする。ただし、収入が回復した場合は、回復前までの月とする。 |