○萩市集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道事業訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 排水処理施設の使用(第9条―第15条)

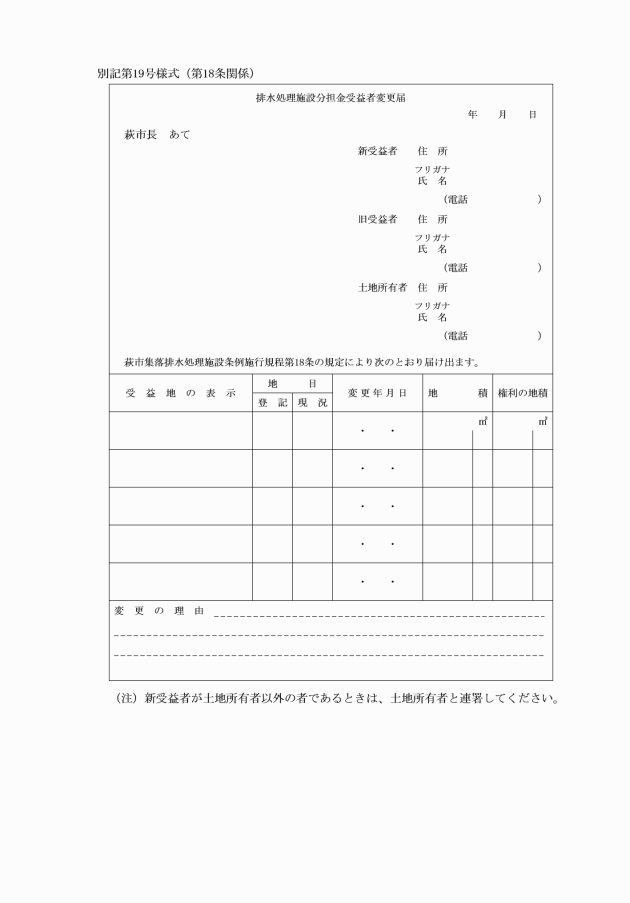

第4章 分担金(第16条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、萩市集落排水処理施設条例(平成17年萩市条例第244号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用期の始期及び終期)

第2条 条例第4条第5号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 始期 水道水を使用する場合は萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号)第27条に規定する定例日(以下「定例日」という。)の翌日を、水道水外の水を使用する場合は、管理者が終期として認定した日の翌日をいう。

(2) 終期 始期後最初に到来する定例日又は管理者が終期として認定した日をいう。

第2章 排水設備の設置等

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

ア 工事予定地の境界線及び面積

イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、こう配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) その他管理者が必要と認める書類

(1) 排水処理施設に下水を流入させるために設ける排水設備を条例第9条第1号に規定する公共ます等(以下「公共ます等」という。)によって取付管等の排水処理施設に固着させること。

(2) 条例第9条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で次に定めるところによらなければならない。

ア 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。

イ 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、かつ、管底高から深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。

ウ 排水処理施設のますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線部分とすること。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 前項の章票は、門戸その他見えやすい場所に掲示しなければならない。

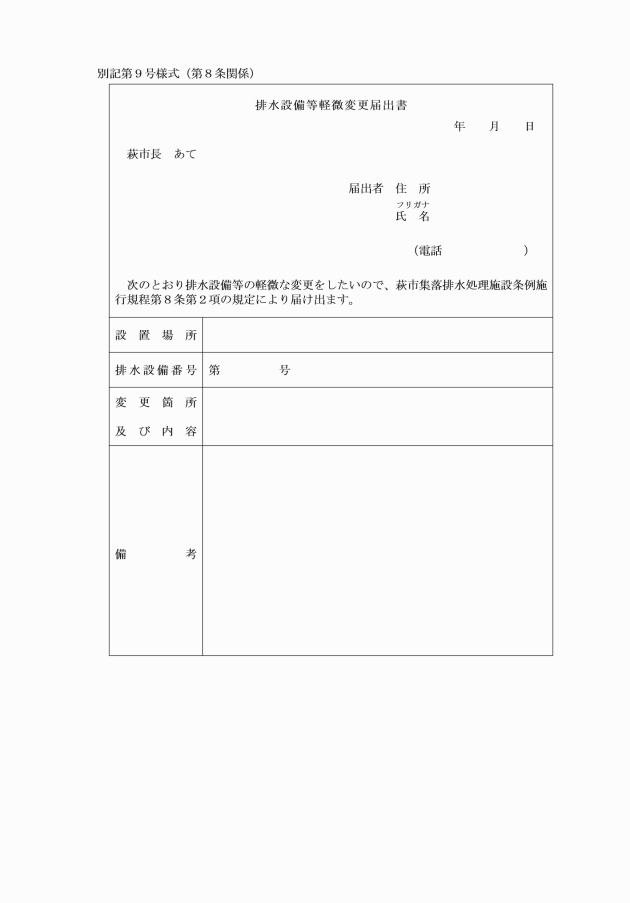

(排水設備の軽微な工事)

第8条 条例第13条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置又はごみよけ装置で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

第3章 排水処理施設の使用

(特定事業場の届出)

第9条 条例第14条第1項に規定する届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に定める特定施設をいう。以下同じ。)の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 特定事業場から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法

(7) 排水処理施設に排除される下水の量及び水質その他の水質汚濁防止法で定める事項

2 一の施設が特定事業場となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る特定事業場から継続して下水を排除して排水処理施設を使用する者は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、前項各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第4条に規定する使用者のうち水道を使用する者が萩市水道給水条例第15条又は第21条第1項第1号若しくは第2号の届出をしたときは、第1項に規定する届出があったものとみなし、萩市水道給水条例第21条第2項第1号の届出をしたときは、前項に規定する届出があったものとみなす。

(排除汚水量の認定)

第14条 条例第23条第3項第2号に規定する使用水量の認定は、別表第1に定めるところによる。

(排除汚水量の減量認定)

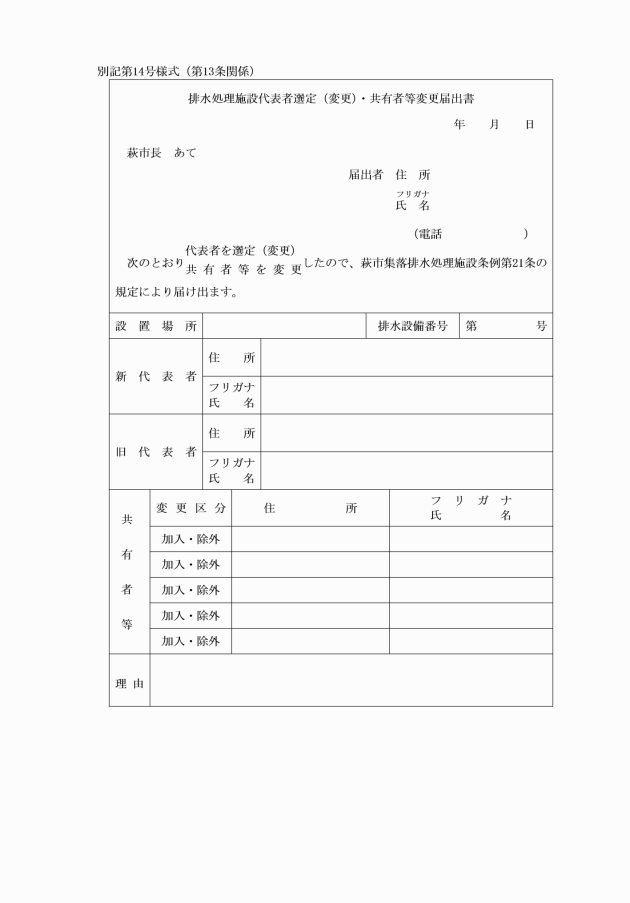

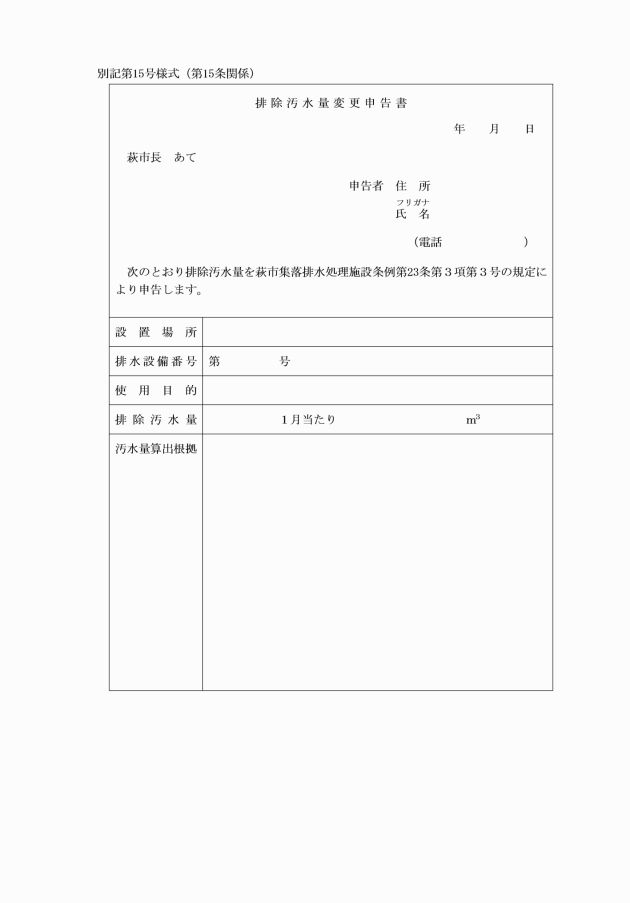

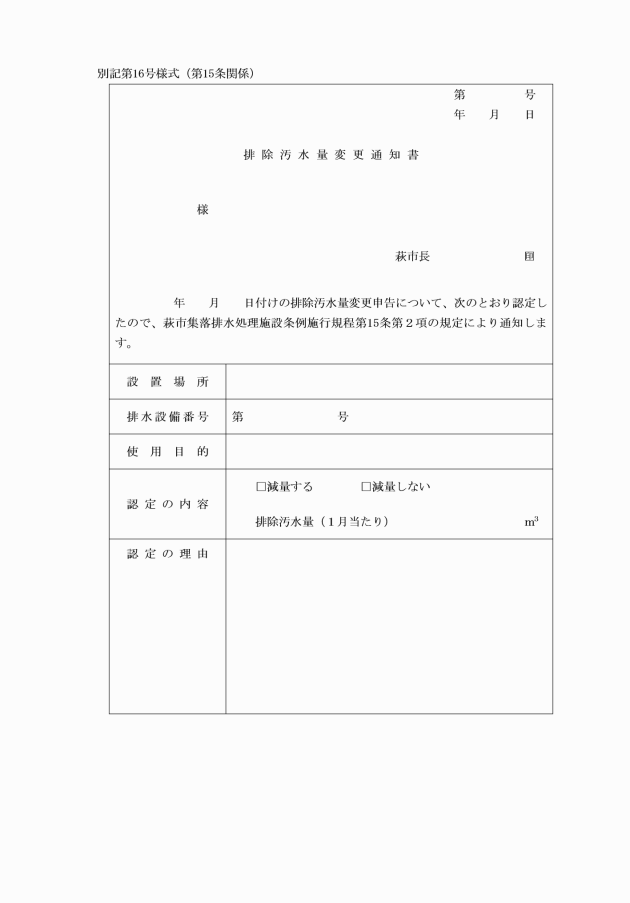

第15条 条例第23条第3項第3号に規定する申告は、排除汚水量変更申告書(別記第15号様式)によるものとする。

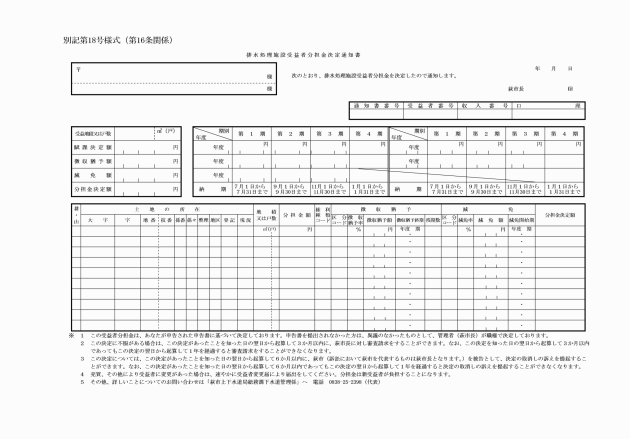

第4章 分担金

(算定基準)

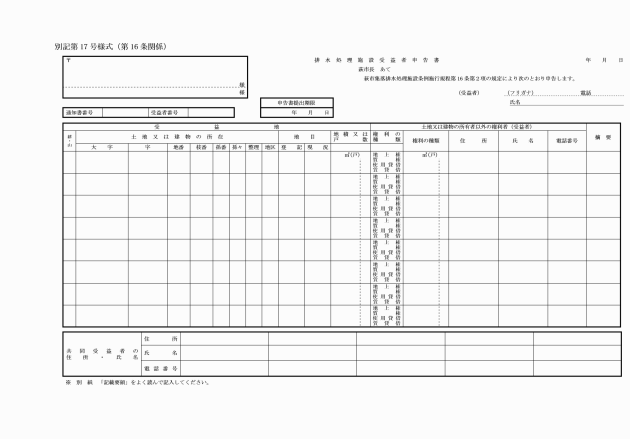

第16条 条例第26条第4項に規定する分担金の額の算定基準については、次のとおりとする。

(1) 戸数の算定 附属建物があるときは、主たる建物と合わせて1戸とする。

(2) 土地の地積 公簿による。ただし、管理者が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(分担金の徴収)

第17条 条例第26条第6項に規定する分担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付する場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することができる。

4 条例第26条第4項の規定により分担金の額を算定する場合において、合併前の萩市に属する区域においては、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 条例第26条第6項の規定により分担金を分割する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。

(分担金の繰上げ徴収)

第19条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

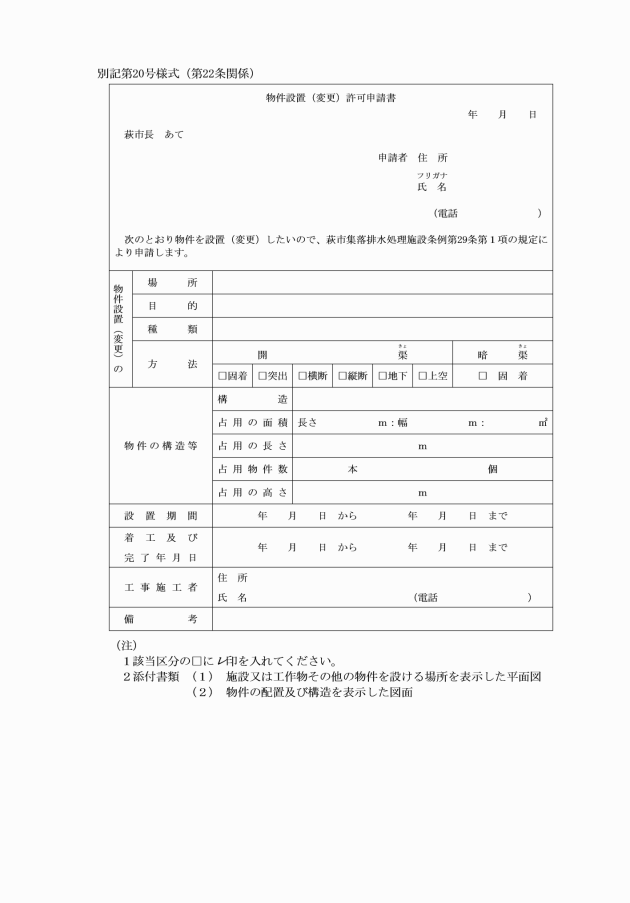

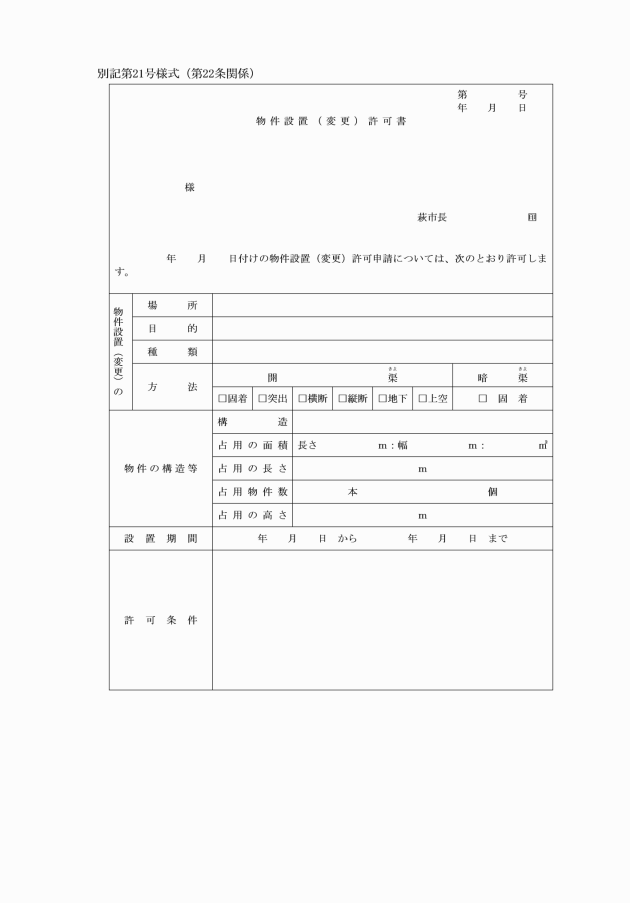

第5章 雑則

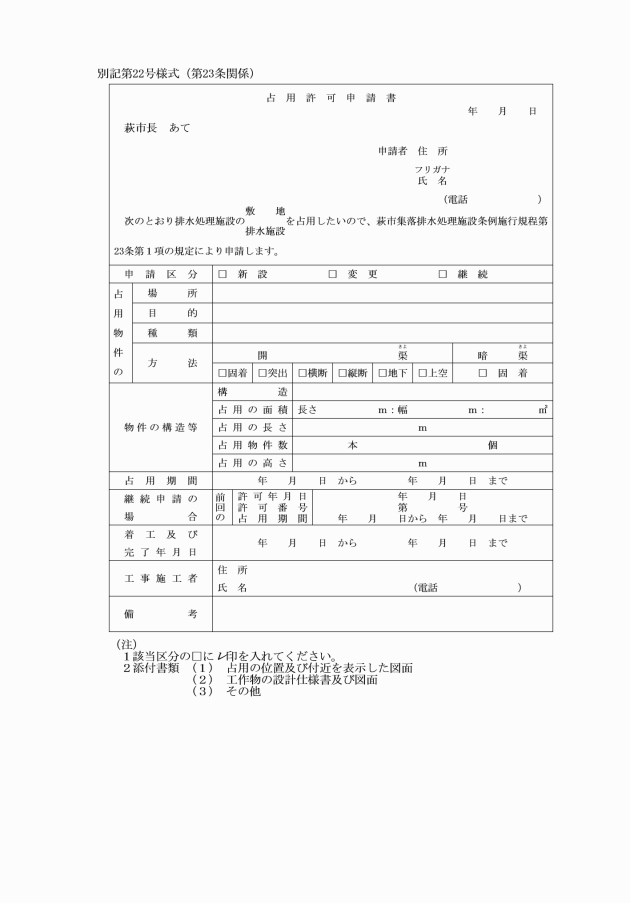

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) その他管理者が必要と認める書類

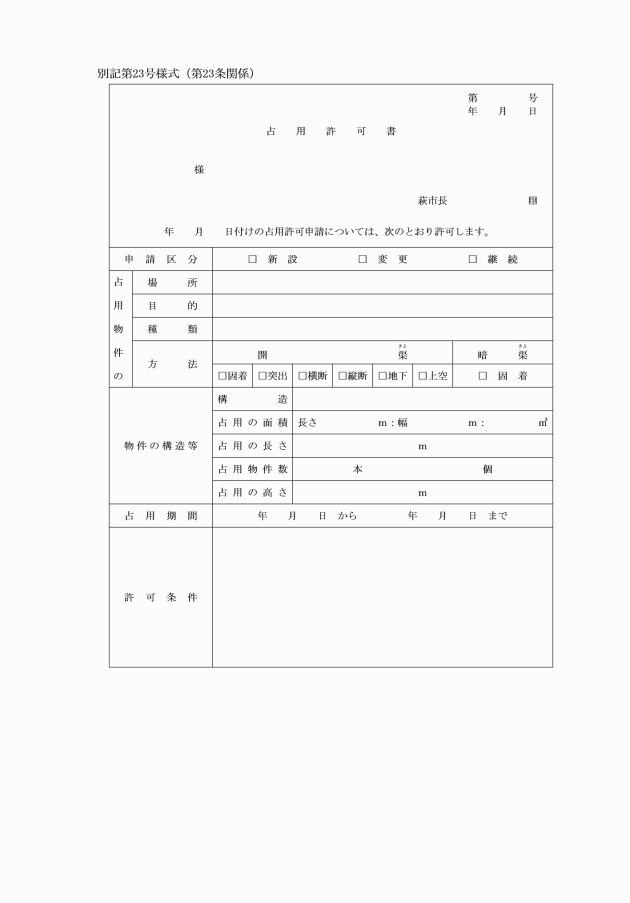

(占用の許可の期間)

第24条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、公共の用又は公益上必要な事業で特別な事由があると認められるものは、この限りでない。

(占用期間の更新)

第25条 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、改めて条例第30条に規定する許可を受けなければならない。

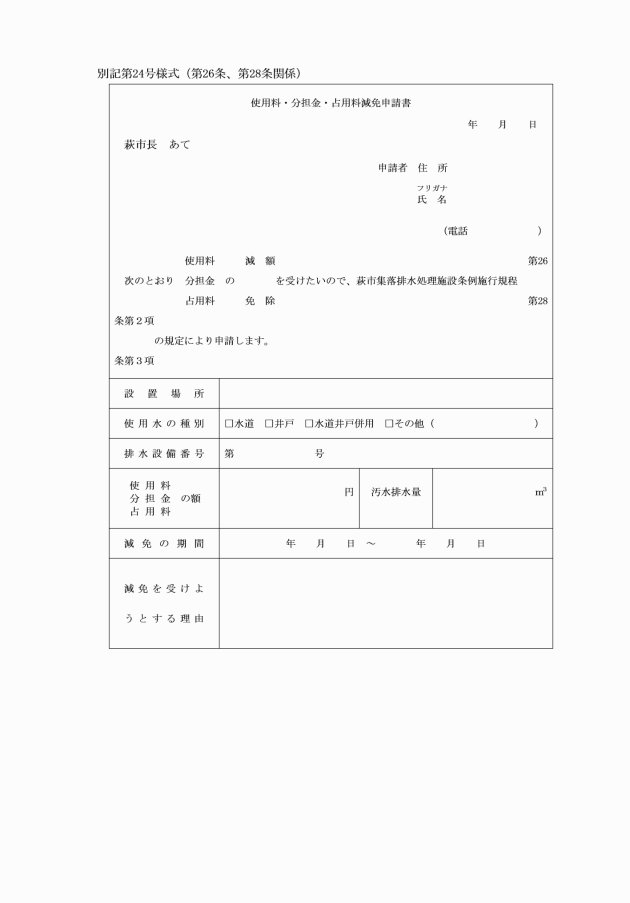

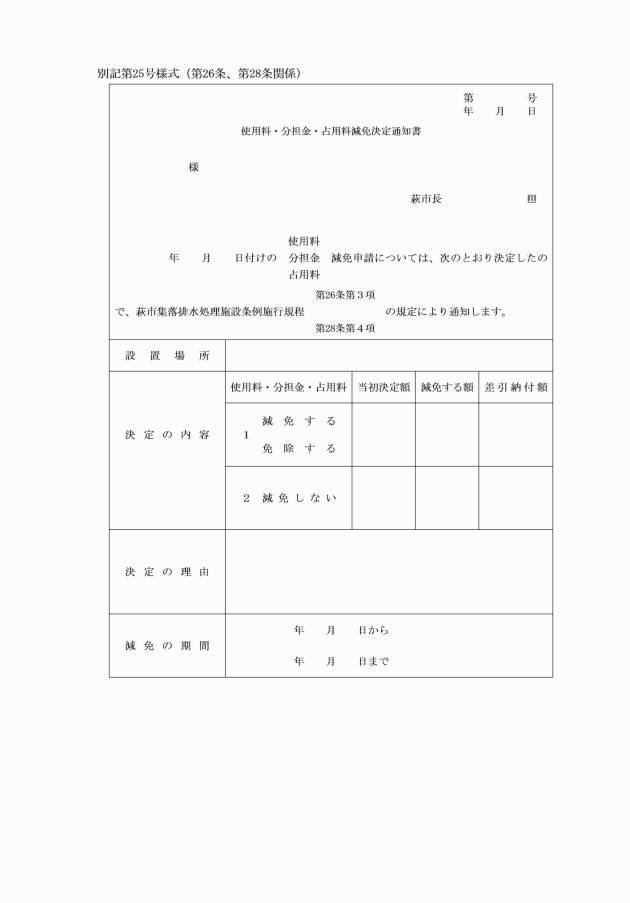

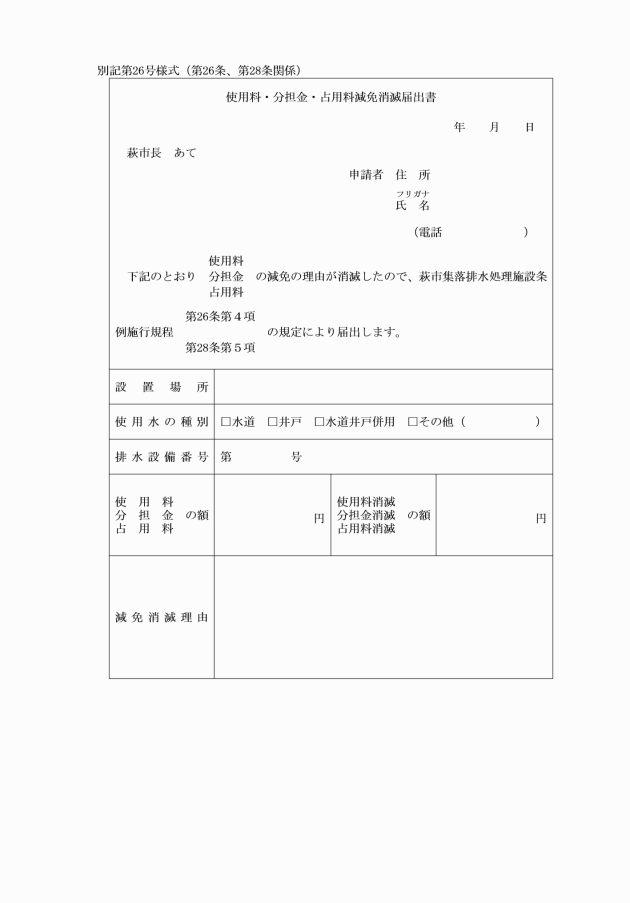

(使用料等の減免)

第26条 条例第35条の規定により使用料又は占用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる保護を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) その他管理者が特に必要があると認める者

(分担金の減免)

第28条 国又は地方公共団体において公共の用に供している建物及び土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物及び土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物及び土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建物及び土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、特に分担金を減免する必要があると認められる建物及び土地に係る受益者

3 前項の規定による減免を受けようとする者は、使用料・分担金・占用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

5 前2項の規定により減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに使用料・分担金・占用料減免消滅届出書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(使用料又は分担金の過誤納金)

第30条 管理者は、過誤納に係る使用料又は分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者及び受益者の未納に係る使用料又は分担金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当するときは、遅滞なく当該使用者又は受益者に対し通知するものとする。

(分担金の還付加算金)

第31条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金の納付があった日の翌日から起算して1月を経過する日からその還付のための支払い決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額につき年7.25パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(延滞金及び還付加算金の端数計算)

第32条 条例第38条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(その他)

第33条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、廃止前の萩市集落排水処理施設条例施行規則(平成17年萩市規則第188号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和3年3月24日上下水道事業訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1 認定メーターを使用する場合

地下水等を使用する場合 | 認定メーターの使用水量 |

水道水と地下水等を併用する場合 | 水道水の使用水量に認定メーターの使用水量を加えた水量 |

2 認定メーターを使用しない場合

地下水等を使用する場合 | 1世帯又は1事業所等につき3人までの場合 | 1人につき(1月当たり)8m3 |

1世帯又は1事業所等につき3人を超える場合 | 1人につき(1月当たり)6m3 | |

水道水と地下水等を併用する場合 | 水道水の使用水量に上記で認定した使用水量を加えた水量 | |

3 その他の場合

使用人数、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。 |

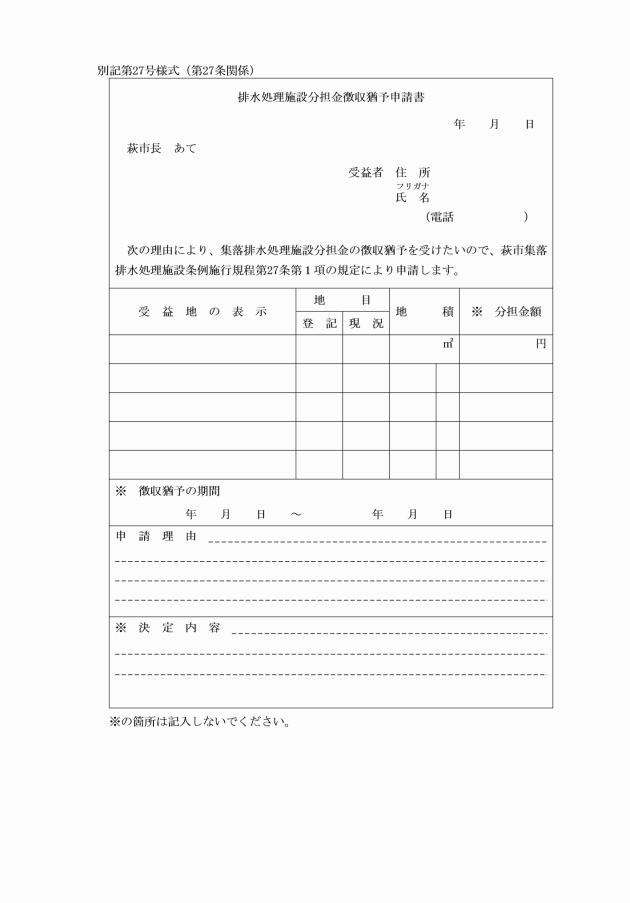

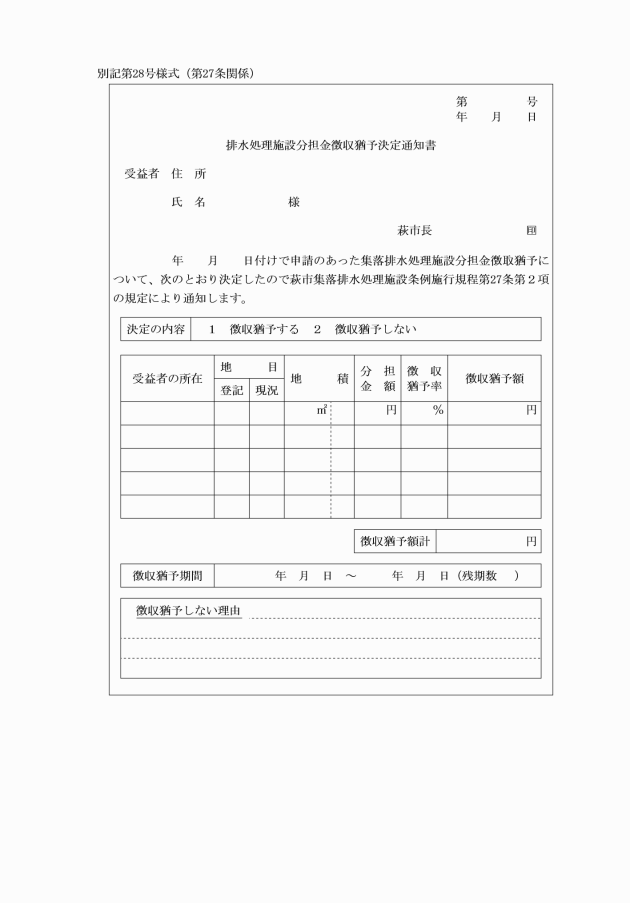

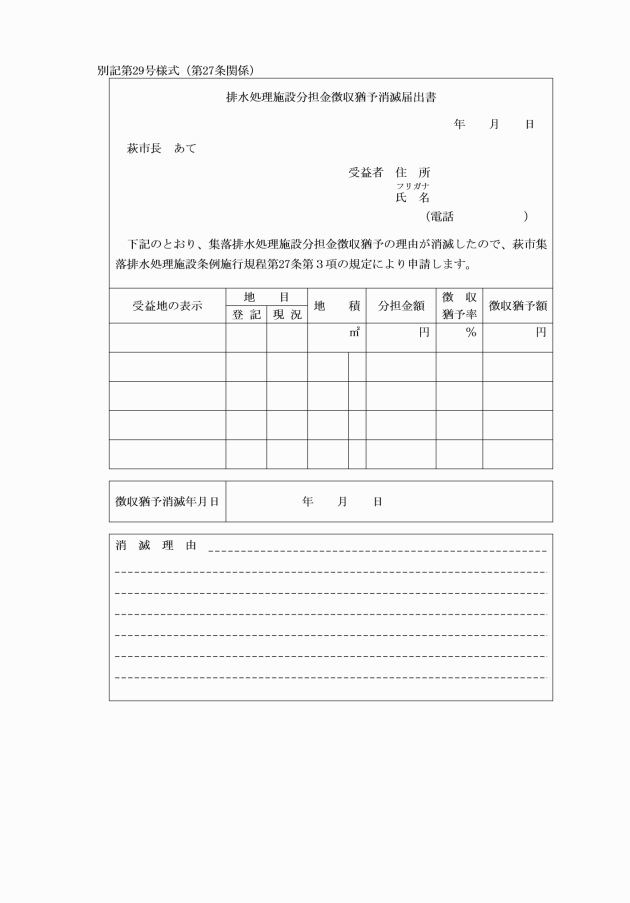

別表第2(第27条関係)

排水処理施設分担金徴収猶予基準

別表第3(第28条関係)

排水処理施設分担金減免基準

該当条項 | 減免の対象となる受益者 | 減免率% |

1 国公立の学校及び幼稚園の建物並びに用地に係る受益者 | 75 | |

2 国公立の社会教育施設の建物及び用地に係る受益者 | 75 | |

3 国公立の社会福祉施設の建物及び用地に係る受益者 | 75 | |

4 警察法務収容施設の建物及び用地に係る受益者 | 75 | |

5 国公立の一般庁舎の建物及び用地に係る受益者 | 50 | |

6 国公立の病院及び診療施設の建物並びに用地に係る受益者 | 25 | |

7 有料の公務員宿舎の建物及び用地に係る受益者 | 25 | |

国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物及び土地に係る受益者 | 25 | |

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建物及び土地に係る受益者 | 100 | |

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 | |

2 1に準じる特別の事情があると認められる受益者 | その都度調査して、決定する。 | |

1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している建物及び土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 | |

2 私立の社会福祉施設の建物及び用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 | |

3 鉄道事業に係る建物及び土地に係る受益者 | ||

ア 踏切、駅前広場 | 100 | |

イ 軌道用地 | 100 | |

ウ 駅舎、プラットホーム | 25 | |

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体がその目的のために使用する建物及び土地に係る受益者 | ||

ア 墓地 | 100 | |

イ 境内地 | 50 | |

5 指定文化財等の場合 | ||

ア 国、県又は市が文化財として指定した建物及び土地(建物その他工作物の敷地を含む。)で、イ以外のもの | 100 | |

イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき史跡指定地域、伝統的建造物群保存地区として指定された建物及び土地 | 萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)の特例を定める条例に準じる率 | |

6 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している建物及び土地に係る受益者 | 100 | |

7 町内会又は自治会が所有し、又は使用している建物及び土地に係る受益者 | 100 | |

8 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者 | 100 | |

9 その他管理者が特に認める建物及び土地に係る受益者 | 管理者が必要と認める率 |

別記第8号様式(省略)

別記第30号様式(省略)