椿おたからマップ

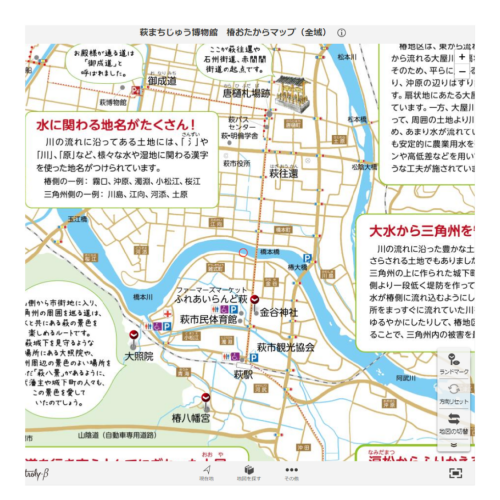

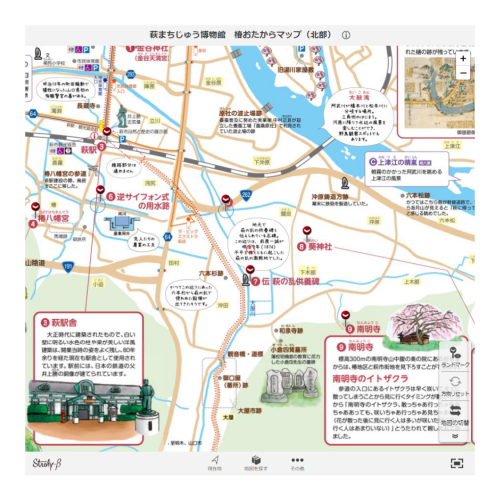

椿地区は、萩の市街地の玄関口ともいえる場所です。阿武川(あぶがわ)の沖積地(ちゅうせきち)と大屋川(おおやがわ)の扇状地が重なり、三角州を取り囲む山々の麓に広がるゆるやかな土地には、古くから人が住み、農業が営まれてきました。奈良の大仏建立に活躍したとされる白牛の伝説があり、平安時代には河原に牛を放牧していたことから「牛牧(うしまき)」と呼ばれ、鎌倉時代には氏神として椿八幡宮が勧請され、 中世には「椿郷(つばきごう)」と呼ばれていたことが伝えられています。

江戸時代には、萩から防府三田尻へとつながる萩往還(はぎおうかん)が整備され、萩藩主が参勤交代で江戸へ出立する際、安全祈願に立ち 寄った金谷天満宮(現金谷神社)や、萩城下への出入りを厳しく監視した大木戸、初代藩主の菩提寺として大照院などが置かれました。山手の大屋地区から先は街道が山の中へ入ることから、萩城下の見納めとなる場所でもあり、吉田松陰も街道松越しに萩城下をふりかえり、「涙松(なみだまつ)」として歌に詠まれました。 大正時代には、鉄道が三角州の周囲を巡る形で敷設され、萩駅舎が建設されるなど、いくつもの時代を経ながら、多くの人や 物が行き交ってきました。 萩の玄関口としての歴史・文化を伝える事物や風景を訪ねて みませんか。

PDFマップ

下記のリンクをクリックするとおたからマップ(PDF形式)が表示されます。印刷したりタブレット端末に表示するなどしてご利用ください。

GPS連動オンラインマップ

またStroly(ストローリー)のオンラインサービスを利用することで、スマートフォンで現在地とおたからマップを照らし合わせながらまち歩きをお楽しみいただけます。 下のリンクをクリックすると位置情報と連動したおたからマップが表示されます。(外部サイト)

編集:椿地区有志、萩まちじゅう博物館文化遺産活用事業実行委員会

発行年月:平成28年(2016)3月(初版)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)