介護保険負担限度額認定申請

低所得の方の施設利用(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護医療院/短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ))が困難とならないように、申請により、食費と居住費等の負担軽減を受けることができます。ただし、一定以上の預貯金などの資産がある場合は、負担軽減の対象外となります。 なお、利用者の負担額は、利用施設や居室の種類等により異なります。

▼ 負担限度額認定要件

|

利用者 負担段階 |

主な対象者 |

前年の合計所得金額と 年金収入額(※2)の合計 |

預貯金額(定期等も含む) | |

| 単身 | 夫婦 | |||

| 第1段階 |

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税(※1) ・生活保護受給者 |

× | × | × |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税(※1) | 80万9000円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |

| 第3段階➀ | 80万9000円超120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 | |

| 第3段階➁ | 120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 | |

※1 配偶者が市民税非課税であることも要件となります。また、世帯分離していても、配偶者が課税の場合は、対象外となります。

※2 平成28年8月より、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)も含まれます。

※第2号被保険者(40歳~64歳)の方について、預貯金額の基準は従来通り、単身は1,000万円以下、夫婦は2,000万円以下になります。

▼利用者負担段階と負担限度額(日額)

|

|

居住費(滞在費) |

食費 |

|||||||||

|

ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的 多床室 |

従来型個室 |

多床室 |

施設入所 |

ショートステイ |

||||||

|

特養等

|

老健・医療院等 | ||||||||||

|

特養等 |

老健、 医療院等 |

室料を徴収する場合 |

室料を徴収しない場合 |

||||||||

|

基準費用額 (めやす) |

2,066円 |

1,728円 |

1,231円 |

1,728円 |

915円 |

697円 | 437円 |

1,445円 |

|||

|

負担限度額 |

第1段階 |

880円 |

550円 |

380円 |

550円 |

0円 |

0円 | 0円 |

300円 |

||

|

第2段階 |

880円 |

550円 |

480円 |

550円 |

430円 |

430円 | 430円 |

390円 |

600円 |

||

|

第3段階① |

1,370円 |

1,370円 |

880円 |

1,370円 |

430円 |

430円 | 430円 |

650円 |

1,000円 |

||

|

第3段階② |

1,360円 |

1,300円 |

|||||||||

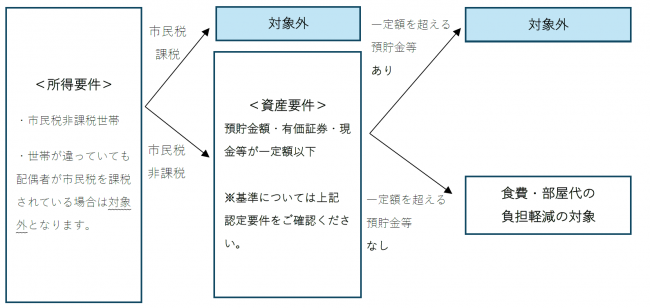

▼ 対象者判定の流れ

▼ 申請方法

・窓口へ提出

高齢者支援課介護保険係もしくは、各総合事務所、支所、出張所へ申請書をご提出ください。

・郵送で提出

遠方等で窓口へ来るのが困難な方は、必要書類を添付のうえ申請書を高齢者支援課介護保険係まで郵送してください。

※負担限度額は申請日の初日より適用開始となります。月末に施設入所等をして翌月に介護保険負担限度額申請をした場合、前月分(施設入所開始月分)は負担限度額の対象とはなりませんのでご注意ください。

▼ 申請時に必要なもの

●負担限度額認定申請書(Wordファイル) [Wordファイル/36KB]

●負担限度額認定申請書(PDFファイル) [PDFファイル/173KB]

●同意書(Excelファイル) [Excelファイル/15KB]

● マイナンバー通知カード

● 通帳等の写し(申請日の直近2ヶ月以内の写し)

※配偶者のいる方は、配偶者の通帳等の写しが必要です。

● 本人確認書類(公的機関が発行した身分を証明できるもの)

《顔写真付き》 ・・・ 1点

例)運転免許証・パスポート・障害者手帳

《顔写真なし》 ・・・ 2点

例)公的保険証・年金証書・年金手帳

● 委任状 ・・・ マイナンバーを記載して代理人が申請する場合

●登記事項証明書 ・・・ 成年後見人が申請をする場合

※預金残高の大きな変動(多額の引き出し)があったことで基準を下回ることになった場合は、使途を質問することがあります。また、必要な場合は領収書の原本の提示又は提出を求め ることがあります。