コラム

| コラム一覧 |

|---|

| 萩・阿武健康ダイヤル24【#kenkoudaiyaru】 |

| ちょこっとからだにいいはなし【#chokotto】 |

| 訪問歯科診療のススメ【#houmonsika】 |

| 達人(プロ)の口腔ケアはじめてみませんか【#koukuukea】 |

| 健康サポート薬局って何?【#sapo-toyakkyoku】 |

| 多職種連携研修会アンケート結果1【#anke-to1】 |

| 多職種連携研修会アンケート結果2【#anke-to2】 |

| 社会的処方とソーシャルワーク【#syakaitekisyohou】 |

| 地域共生社会とは【#kyouseisyakai】 |

| 地域包括ケアシステムとは1【#houkatukea1】 |

| 地域包括ケアシステムとは2【#houkatukea2】 |

| 萩保健医療圏の将来推計人口【#jinkousuikei】 |

| 地域医療構想とは【#tiikiiryoukousou】 |

| 医療介護需要予測指数【#iryoukaigojyuyouyosoku】 |

| 萩保健医療権の人口と認知症有病者数の推計【#nintisyouyuubyousyasuu】 |

| 【萩保健医療圏】地域別年齢3区分別人口と割合【#jinkouwariai】 |

| ソーシャルキャピタルとは【#so-syarukyapitaru】 |

| 立地適正化計画【#rittitekiseika】 |

救急時の相談や医療・健康に関することは

市と阿武町で構成される萩保健医療圏では、医師をはじめとした医療従事者の深刻な不足や高齢化が進んでいることなどから、救急医療の提供体制の継続が困難な状況になりつつあります。

こうした中で、市民の方の不安を解消するとともに医療従事者の負担を軽減するために電話による健康医療相談「萩・阿武健康ダイヤル24」を実施しています。

24時間年中無休で看護師・保健師・医師が相談に応じ、わかりやすくアドバイスします。通話料・相談料は無料で、携帯電話からも使用可能です。

「重症か軽症か」「急ぎかそうでないか」など救急かどうかの判断に迷う場合には、まず電話で相談することを住民の皆さんにおすすめしています。

【相談できる内容】

〇健康相談 気になる身体の症状について

〇医療相談 治療に関する相談

〇育児に関する相談 予防接種、誤飲・転倒などの応急処置等

〇医療機関情報等 急病の際に受診可能な医療機関等

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

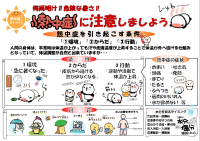

からだに

からだに  はなし

はなし

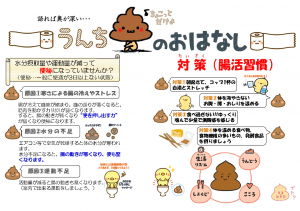

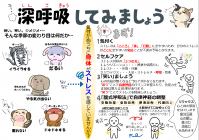

| 第1話 | 第2話 | 第3話 |

|---|---|---|

|

|

|

| うんちのおはなし [PDFファイル/1.56MB] | 猫背になっていませんか [PDFファイル/1.44MB] | 深呼吸してみましょう [PDFファイル/1.51MB] |

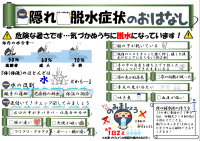

| 第4話 | 第5話 | 第6話 |

|---|---|---|

|

|

|

| 隠れ脱水症のおはなし [PDFファイル/1.24MB] | お口のこと知っていますか [PDFファイル/1.69MB] | 熱中症に注意しましょう [PDFファイル/1.24MB] |

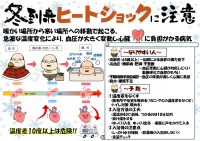

| 第7話 |

|---|

|

| 冬到来 ヒートショックに注意 [PDFファイル/802KB] |

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

訪問歯科診療のススメ

ご高齢の方や身体の不自由な方にとって、歯科医院への通院はご本人、ご家族共に大きな負担となります。

しかし、お口の健康は身体の健康にとって大変重要な事です。訪問診療で定期的な歯科健診や口腔ケア、治療を受けられることをおすすめいたします。

口腔ケアはなぜ必要なの?

口の中には、汚れや細菌が存在します。健康な人であれば、唾液の持つ自浄作用によって多くが洗い流されますが加齢によって唾液の分泌量が減り、細菌が定着しやすくなります。

その細菌が嚥下機能の低下などで誤って肺に入ってしまうと肺炎を引き起こすことがあります。

毎日適切なブラッシング及び運動やマッサージを行うことが細菌の数を減らし感染のリスクを減らします。

訪問歯科診療の費用は?

医療保険・介護保険の適応になります。料金、治療期間などはお口の状態によって異なりますので、ご不安な方は歯科医師にお気軽にお尋ねください。

病院や施設でも訪問歯科診療ができますか?

個人のお宅はもちろん、老人ホームや介護施設、病院などでも訪問診療は可能です。すでに病院等と連携のある歯科医院もありますので、各病院等に確認してください。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

達人(プロ)の口腔ケア はじめてみませんか?

おいしく食べることや会話を楽しむことは、豊かな人生を送るためになくてはならない要素です。

きちんとお口のケアをして健康な歯を保つこと、歯を失った方も自分に合った入れ歯を使用することが大切です。

お口の中の構造は非常に複雑になっており、細菌が繁殖しやすくなっています。歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアでは、専用のうがい液をつかってお口の中をきれいにしたり、専用の特殊な器具を用いて歯にこびりついている細菌の温床、歯石をしっかりと除去するなど、ご自分やご家族などではできないところまで一人一人に合った専門的なケアを提供いたします。

また舌のトレーニングや食べるのに必要な咀嚼筋などにも刺激を与えて食べる機能を向上させるトレーニングを行うことで、より食べやすくなるようなトレーニングも行います。

発音の練習やマッサージなどのお口のリハビリを行いながらお口の機能向上や機能維持を目的とし、できる限り患者さん自身のお口で食事をしたり会話をするなど、心身共に質のよい生活が送れるようにお手伝いします。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

健康サポート薬局 って何?

かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加え、地域の皆さまの健康保持・増進を積極的に支援する機能(健康サポート機能)を持った上で、都道府県に届出を行った薬局が「健康サポート薬局」の表示を行うことができる制度です。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

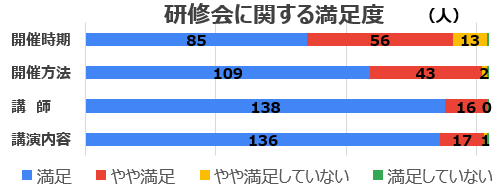

多職種連携研修会アンケート結果1

令和3年11月17日開催WEBセミナー 「医療・介護・行政関係者がおさえておくべき新型コロナウイルス感染症対策」

(講師:コネクト合同会社CEO山口征啓先生 参加者:180名 アンケート回収:150名)

参加者180名。内訳:医師・歯科医師18(10.0%)、看護師・保健師33名(18.3%)、介護関係(施設長・介護職・ケアマネ・ヘルパー・生活相談員)72名(40.0%)、その他医療職(社会福祉士・管理栄養士・薬剤師)11名(6.1%)、救急救命士・救急隊員13名(7.2%)、事務職・その他12名(6.7%)、行政21名(11.7%)

研修会の満足度については、講師及び講演内容については「満足」が圧倒的に多く、それ以外は「やや満足」のみとなり、高評価であった。開催方法についても「満足」が多い。開催時期についてはごく一部に「やや満足していない」が見受けられた。19時00分からの時間帯かもしれないが、詳細は不明。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

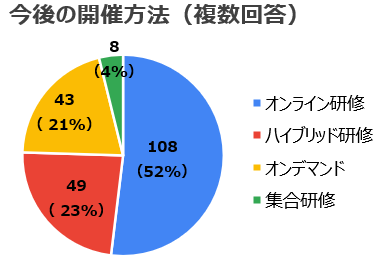

多職種連携研修会アンケート結果2

令和3年11月17日開催WEBセミナー 「医療・介護・行政関係者がおさえておくべき新型コロナウイルス感染症対策」

(講師:コネクト合同会社CEO山口征啓先生 参加者:180名 アンケート回収:150名)

参加者:180名。対象者限定YouTube動画(11月22日~12月5日)の視聴回数は255回。

「今回の研修では主にどのようなことが得られましたか」という設問には、119件のフリーコメントがあり、「感染防止策が改めて分かった」「換気が大切」「感染分野に携わって活動をしているため、これまでの知識の再確認と裏付けができた」「正しいコロナの知識や感染対策を知ることができた」「今後についての専門家の予測と最新の知見を知ることができた」「やるべきこと、やらなくてよいことが分かった」などの声が聞かれ、概ね研修の成果が上がったと思われました。

「今後の研修会で取り上げて欲しい内容、その他ご感想・お気付きの点・・・」という設問に対しては、フリーコメントで「感染対策」「コロナ感染の続編」「BCP(業務継続計画)」「救急訴訟問題」「LIFE(科学的介護情報システム)」「認知症への対応」「クレーマー対応」「医療介護現場でのDX(デジタルトランスフォーメーション)」などのテーマがあがり、感想等としては「質問に答えるかたちが良かった。現場で活躍されている先生の話はとても説得力があった」「大変分かりやすい説明で、不安に思っていることもズバリ発言で本当によかった。きれい事も言わない先生で、状況をよく分かっているからこそ、自分の中で納得いく勉強会だった」などの声が聞かれました。

「今後の開催方法の要望(複数回答)」

という設問では、「オンライン研修」52.0%、ハイブリッド研修(オンライン研修と集合研修の同時開催)が23%、「オンデマンド(動画配信)」が21%、「集合研修」が4%という結果でした。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

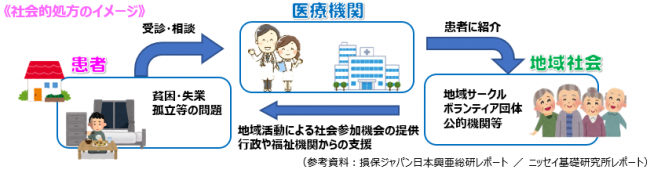

社会的処方とソーシャルワーク

英国では、患者の健康やウェルビーイング(幸福、福利、善いあり方)の向上などを目的に、医学的処方に加えて、治療の一環として患者を地域の活動やサービス等につなげる社会的処方(social prescribing)と呼ばれる取組みをかかりつけ医(GP=General Practitioner)が実践しています。具体的には、GPが患者を、地域の社会資源をよく知る住民などが担当するリンクワーカー(Link Worker)に紹介し、リンクワーカーがボランティアやコミュニティレベルのサービスにつなぐという仕組みです。

日本では、社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が担うソーシャルワーク(Social work)が福祉の分野で培われています。「個を地域で支える援助と、個を支える地域をつくる援助を一体的に推進すること」とされており、孤独に悩む高齢者という「個」を支えるだけでなく、その周りを取り巻く「地域」を見つつ、双方に関わっていくアプローチです。

ソーシャルワークと社会的処方は、個人を社会資源に紹介し、個人と地域づくりを一体的に進めるという方法は同じです。しかし、社会的処方は、医療の観点から社会資源に視野を広げようとしているのに対し、ソーシャルワークは数多くのサービスや社会資源の一部として医療を捉えている点が異なります。

わが国の福祉分野で実践されているソーシャルワークや多職種連携を通じたアプローチを、医師が「社会的処方」に通じる取組だと理解することが、地域住民の健康やウェルビーイングの向上にとって近道であるかもしれません。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

地域共生社会とは

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指しています。

厚生労働省では「地域共生社会」の実現に向けた改革の骨格として(1)地域課題の解決力(2)地域丸ごとのつながりの強化(3)地域を基盤とする包括的支援の強化(4)専門人材の機能強化・最大活用の4つの柱を掲げています。

(出典:地域共生社会のポータルサイト|厚生労働省)

(出典:地域共生社会のポータルサイト|厚生労働省)

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

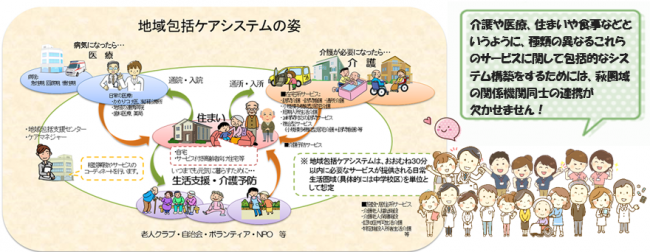

地域包括ケアシステムとは1

地域包括ケアシステムとは、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指しています。介護保険制度の枠内だけで完結するものではなく、介護保険制度と医療保険制度の両分野から、高齢者を地域で支えていくものとなります。

地域包括ケアシステムは、戦後のベビーブーム時代に生まれた、いわゆる団塊の世代と呼ばれる人たちが、75歳以上の後期高齢者となる2025年を目途に、介護保険の保険者である市町村や都道府県などが中心となり、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構築していくことが目標です。地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定されています。

【地域包括ケアシステムの背景】

日本は、諸外国に例を見ないスピードで少子高齢化が進んでいます。総務省統計局の推計によると、65歳以上の人口は2018年8月に3,530万人(約4人に1人)を超えており、2040年に約3,920万人を迎え、その後も75歳以上の人口の割合は増加し続けることが予想されています。少子高齢化が加速する中、団塊世代が75歳以上となる2025年以降は、国民の医療や介護の需要が増えることが想定されています。こういった背景から、国は、医療と介護を病院や施設等で行うものから在宅で行うもの、つまり住み慣れた地域の中で最後まで自分らしい生活ができるようにと、地域の包括的な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。 (出典:厚生労働省/健康長寿ネット)

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

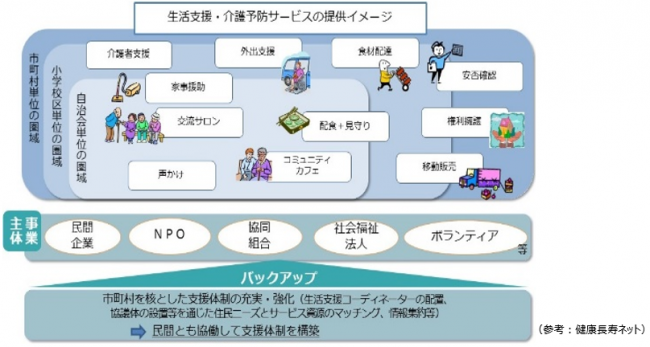

地域包括ケアシステムとは2

地域包括ケアシステムは「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」を一体的に提供します。

住まいとは自宅やサービス付き高齢者向け住宅等を指し、ここで生活を送ります。

医療は、急性期病院、亜急性期・回復期リハビリ病院の他、かかりつけ医や地域の連携病院を指します。病気になった際の入院などを急性期病院等が担い、日常の医療をかかりつけ医や地域の連携病院が担うという想定になります。

介護は、在宅系サービスと施設・居住系サービスに分類されます。

在宅系サービスでは訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、24時間対応の訪問サービス、複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護)等を指し、施設・居住系サービスは介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症共同生活介護、特定施設入所者生活介護等を指します。介護が必要となった時に、自宅からの通所あるいは施設へ入所して介護を受けられるような体制を整えます。

介護予防・生活支援では、老人会、自治体、ボランティア、NPO法人等が主体となり、カフェやサロンの開催、配食+見守り、安否確認、食材配達等を行います。いつまでも元気に暮らすための仕組みを作っていくものです。また、介護予防サービスを積極的に活用し、要支援1あるいは要支援2の人も自宅で暮らしていけるような体裁を整えています。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

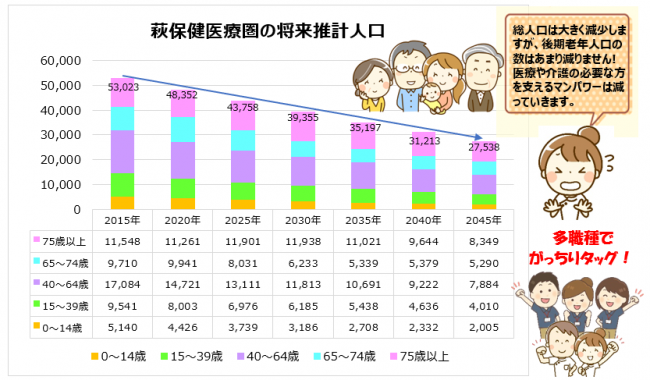

萩保健医療権の将来推計人口

萩市と阿武町で構成される萩保健医療圏の年齢階級別の将来推計人口です。2015(平成27)年の国勢調査に基づき推計(出典:国立社会保障・人口問題研究所:2018年3月推計)されています。

2020年以降、各年齢階級別の人口が急速に減少します。ただし、75歳以上の後期老年人口に限っては2030年まで増加し、その後、漸減していきます。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

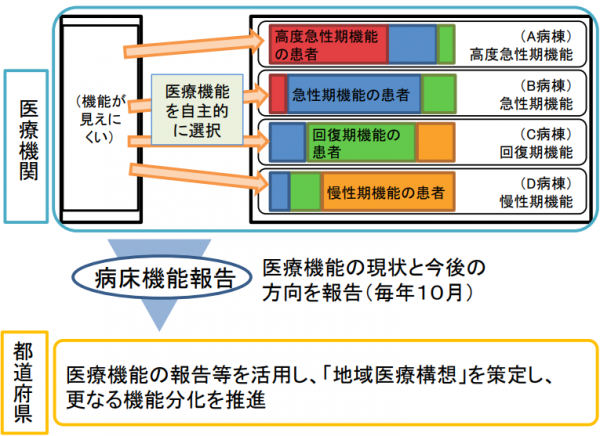

地域医療構想とは

高齢化がピークを迎えた地方では、人口減少に伴って高齢者人口が減少に転じ、医療・介護ニーズも縮小していくと考えられます。このため、地域の実情と将来の見通しを踏まえた対応を地域ごとに考えていく必要があります。地域医療構想は、2025年の将来推計人口をもとに、地域における将来の医療需要を推計し、そのために必要となる病床数を予測した上で、関係者が共有し、将来の地域医療の姿を描く取組みです。

○都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作成。平成27年3月に発出。

○「医療介護総合確保推進法」により、平成27年4月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成28年度中に全都道府県で策定済み(地域医療構想は、二次医療圏単位での策定が原則)。

《地域医療構想の内容》

1.2025年の医療需要と病床の必要量

◇高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに医療需要と病床の必要量(必要病床数)を推計

◇在宅医療等の医療需要を推計

◇都道府県内の構想区域(二次医療圏が基本)単位で推計

2.目指すべき医療提供体制を実現するための施策(例)

◇医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

◇機能分化・連携については「地域医療構想調整会議」で議論・調整

(出典:厚生労働省)

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

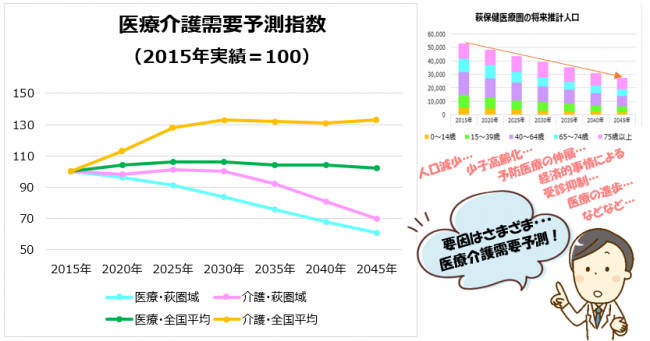

医療介護需要予測

2015年実績を100とした萩保健医療圏の医療需要・介護需要の予測を示しています(出典:日本医師会 地域医療情報システム)。全国平均で医療需要はほぼ横ばいであり、介護需要は急速に増加しています。一方、萩圏域で医療需要はすでにピークアウトし、介護需要は後期老年人口の増加によって2030年までやや増えるものの、全体としてはいずれも大幅に減少の一途をたどっています。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

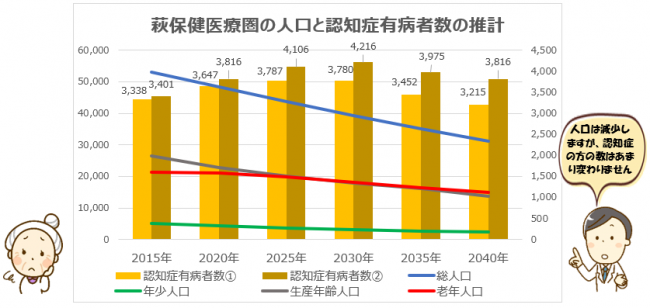

萩保健医療権の人口と認知症有病者数の推計

2015年の国勢調査を起点として、2020年以降は総人口、年齢3区分別人口のいずれも減少の一途をたどります。萩保健医療圏の2015年の総人口53,023人が2040年には31,213人へと25年間で21,810人(41.1%)減少する中、認知症の有病者数は3~4千人の間で推移しています。福岡県の久山町研究からモデルを作成し、九州大学の二宮教授がまとめた速報値(平成26年度厚生労働省「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」)をもとに算出しています。認知症有病者数①は「各年齢層の認知症有病率が2012年以降一定と仮定」した場合、同②は「各年齢層の認知症有病率が2012年以降も糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定」した場合。

65歳以上の老年人口に対する同2の占める割合と人数は、2015年が16.0%(6人に1人)で3,401人、2025年が20.6%(5人に1人)で4,106人、2040年が25.4%(4人に1人)で3,816人と推計されています(2035年の認知症有病者数は速報値が確認できないため、2030年と2040年の速報値をもとに独自推計しています)。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

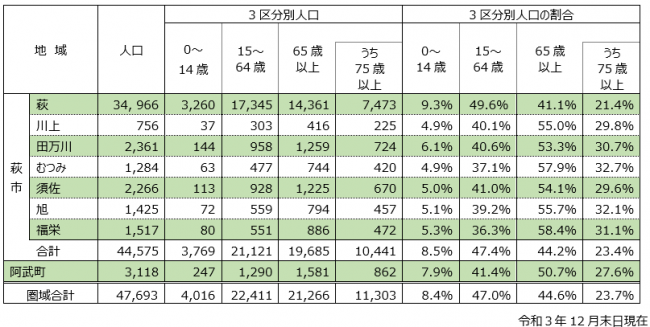

【萩保健医療圏】地域別年齢3区分別人口と割合

萩市の面積は698.31k㎡で、9,272,740人の人口を有する東京23区(平成27年国勢調査)の面積626.70 k㎡を大幅に上回っています。萩市と阿武町で構成される萩保健医療圏は本表のとおり人口が47,693人で、国が二次医療圏の目安としている人口20万人以上を大きく下回っています。高齢化率が44.6%、圏域面積が814.26 k㎡、人口密度が1k㎡当たり61.02人で、平成27年国勢調査の全国平均1k㎡当たり340.80人に比べ、過疎化がかなり進行しています。

(出典:萩市の人口/萩市企画政策課 阿武町の人口/阿武町戸籍税務課)

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

ソーシャルキャピタルとは

ソーシャルキャピタル(social capital)とは、直訳すると「社会資本」となり、インフラストラクチャーを意味することになりますが、日本語では「社会関係資本」と訳されています。物的資本や人的資本のように目に見えるものではなく、他者への信頼、つきあいや交流、社会参加などを要素とする“人と人のつながり”といった抽象的な概念です。

ソーシャルキャピタルが蓄積された社会では、相互の信頼や協力が得られるため、他人への警戒が少なく、治安・経済・教育・健康・幸福感などに良い影響があり、社会の効率性が高まるとされています。

「自助・互助・共助・公助」の観点で地域包括ケアシステムを見た場合、少子高齢化や財政状況から「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難しく、「自助」「互助」の果たす役割が大きくなるといわれています。ソーシャルキャピタルの醸成こそが地域の課題を解決する大きな力になると思われます。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back

立地適正化計画

我が国では、急速な人口減少や高齢化、拡散した低密度市街地の発生を背景として、誰もが安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、また、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題となっています。

このような背景の中、「都市機能を集約したコンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」の連携による「コンパクト・プラス・ネットワーク」を基本とした都市再生特別措置法の一部改正が平成26 年8 月1 日に施行され、従来の都市構造からコンパクトな都市構造への転換を目指した取組が全国的に動き出しています。

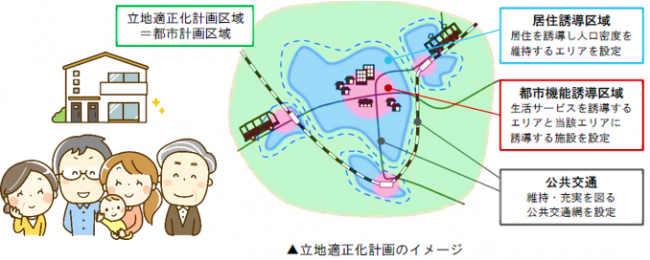

この「立地適正化計画」と呼ばれる取組は、平成26 年8 月に改正された都市再生特別措置法に基づく都市計画制度のひとつで、都市全体の観点から居住や福祉、医療、商業等の都市機能の立地や公共交通の充実等に関して定める包括的なマスタープランです。

人口減少や高齢化が進むなか、都市計画区域内に「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」を定め、この区域内に都市機能や居住を誘導することで、公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するものです。萩市の場合、25年間(2015年~2040年)で人口が約40%減少するので、人口減少や人口構造の変化に伴い、地域医療構想の中で病床のあり方の見直しが求められている病院等だけでなく、現在、人口が密集している区域でも低密度化が進み、撤退を余儀なくされる診療所が出てくる可能性が推測されます。

コラム一覧へ戻る #back

コラム一覧へ戻る #back