世界遺産登録3周年記念 「復活!長州藩の鉄づくり~萩・大板山たたら祭り~」を開催しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月15日更新

1. 下灰作業(11月9日まで)

平成30年11月10日(土曜日)から11日(日曜日)にかけて、木原明氏(国選定保存技術保持者 玉鋼製造たたら吹き村下)の指導の下、たたら操業を行い、68kgの「けら」(玉鋼の原料)ができました。計253名の方が参加し、会場となった萩・明倫学舎駐車場特設会場には、古代のたたら製鉄の見学に、4,000人近くの方が来場しました。

約30cmの深さの穴を掘り、製鉄炉の下部(円の中央になる部分)を乾燥させ、地表面まで灰を突き固めて層を作ります。

2.築炉作業(ブロック作り)

製鉄炉の材料となる粘土を足で踏み固め、ブロックを作成します。(福栄小中学校中学部、萩商工高校の生徒が参加しました。)

3.築炉作業

粘土ブロックを積み重ね、製鉄炉を形作ります。その後、燃焼させて炉を乾燥させます。(萩商工高校の生徒が参加しました。)

4.操業準備(砂鉄の乾燥、木炭の小割)

原料となる砂鉄を乾燥させ、木炭を5cm程度の大きさに割ります。(萩商工高校の生徒が参加しました。)

5.火入れ式

11月10日(土曜日)午後9時30分から操業の成功と安全を祈願する神事を行い、製鉄炉に点火する火入れ式を行いました。

6.たたら操業

砂鉄投入の様子

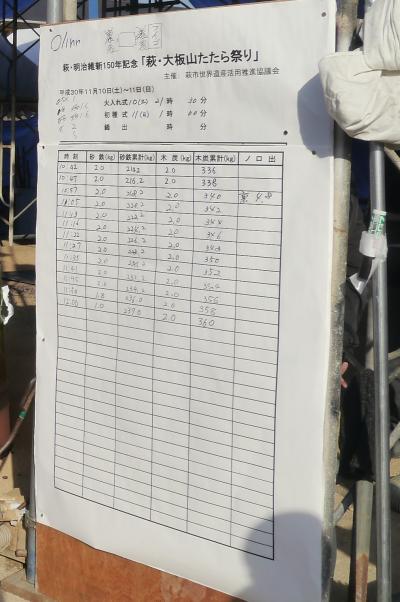

砂鉄、木炭を入れた時間と量を記録しています。

11月11日(日曜日)午前1時から正午まで、原料となる砂鉄(237kg)と木炭(360kg)を投入しました。午前11時から午後2時までは足踏み鞴(ふいご)による送風を行いました。(萩商工高校の生徒、至誠館大学の学生、一般参加者が参加しました。)

↓鞴(ふいご)踏みの様子 鞴を踏んで炉内へ風を送っています。

7.けら出し

午後2時から製鉄炉を崩して内部から「けら」(玉鋼等の原料)を取り出しました。

合計で68kgのけらを生成することができました。

当時、けらは日本刀をはじめとする刃物や工具に用いられることが多かったそうです。